L’Italia, uno dei Paesi più belli e amati al mondo: siamo conosciuti in tutto il Pianeta per il nostro artigianato, la nostra accoglienza e soprattutto per il nostro cibo. Un Paese con caratteristiche uniche da Nord a Sud, diviso in 20 regioni, ciascuna con le proprie unicità.

Il nostro Paese accoglie certamente tantissime eccellenze, ma, purtroppo, dobbiamo fare i conti anche con furbetti, mala gestione e visione a breve termine. Il crimine organizzato, una classe politica in molti casi inadatta e una tendenza generale a guardare solo il proprio orticello, hanno causato dei veri e propri disastri a livello ambientale. In tante regioni d’Italia tali disastri sono estremamente nocivi, o addirittura letali.

Scopriamo quindi quali sono le 20 vergogne dell’Italia, una per ciascuna regione.

Piemonte: smog urbano

Nel caso del Piemonte, e in particolare dell’area metropolitana di Torino, lo smog urbano è il risultato di una combinazione micidiale di emissioni elevate e condizioni climatiche sfavorevoli all’abbattimento degli inquinanti. I dati di Arpa Piemonte e del rapporto Uno sguardo all’aria 2023 confermano che, nonostante un lento miglioramento nel lungo periodo, i livelli di particolato restano stabilmente oltre gli standard di tutela della salute. Il limite di legge per il PM10, fissato a 50 microgrammi per metro cubo come media giornaliera da non superare per più di 35 giorni all’anno, viene regolarmente violato nelle stazioni urbane di fondo, con situazioni in cui si sono registrati 36 giorni di superamento già a novembre e medie annuali tra le più alte d’Italia.

Secondo il dossier Mal’Aria di città di Legambiente, Torino si colloca su valori medi annui di PM2.5 intorno ai 34 microgrammi per metro cubo nel biennio 2022-2023, più del doppio rispetto al valore guida raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, fissato a 5 microgrammi per metro cubo come media annua. Questo significa che una quota rilevante della popolazione respira, per mesi, aria che rientra nelle classi di rischio più critiche a livello europeo.

Gli effetti sanitari sono ben documentati: nel bacino padano, dove il Piemonte è pienamente incluso, l’Agenzia europea per l’ambiente stima decine di migliaia di morti premature ogni anno attribuibili all’esposizione cronica al particolato fine. L’Istituto Superiore di Sanità indica che ogni incremento di 10 microgrammi per metro cubo nella media annua di PM2.5 si associa a un aumento della mortalità totale compreso tra il 6 e l’8 per cento, con un impatto marcato su infarti, ictus, scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva e asma. Studi epidemiologici sull’area padana mostrano inoltre che per ogni aumento di 5 microgrammi per metro cubo di PM2.5 cresce in modo significativo il rischio di tumore al polmone, mentre le concentrazioni elevate di PM10 sono correlate a un aumento a doppia cifra della mortalità respiratoria.

Nel caso di Torino, il Comitato Torino Respira ha documentato negli ultimi anni una media di oltre 50 giorni di superamento del limite giornaliero per il PM10 nelle varie stazioni della città, cioè un carico di esposizione che si traduce in più ricoveri per cause cardio respiratorie, peggior controllo dell’asma nei bambini, ridotta funzione polmonare nei giovani adulti e una riduzione misurabile dell’aspettativa di vita media.

Le cause principali di questa situazione sono note: traffico veicolare ad alta densità lungo i corridoi urbani e autostradali, uso esteso di combustibili fossili nel riscaldamento domestico, emissioni industriali nel tessuto metropolitano, il tutto amplificato dalla morfologia chiusa della pianura subalpina e dalle frequenti inversioni termiche invernali, che intrappolano gli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera e trasformano lo smog in un fattore di rischio strutturale per la salute dei piemontesi.

Valle d’Aosta: traffico di passaggio

Nel caso della Valle d’Aosta, il traffico, pur in un contesto di qualità dell’aria complessivamente buona rispetto al resto del Paese, rappresenta una sorgente emissiva strategica perché concentra in pochi corridoi di fondovalle gran parte delle emissioni di ossidi di azoto e particolato legate alla mobilità di attraversamento.

L’inventario regionale delle emissioni aggiornato al 2022 mostra che trasporti stradali e riscaldamento sono i maggiori responsabili delle emissioni di PM10 e NOx, con le emissioni più elevate localizzate lungo le principali arterie viarie e in corrispondenza dei valichi internazionali come il Monte Bianco e il Gran San Bernardo. Nelle aree di traffico monitorate, come Courmayeur in prossimità del traforo del Monte Bianco, le concentrazioni medie annue di biossido di azoto restano al di sotto del limite normativo di 40 microgrammi per metro cubo ma figurano tra le più alte della regione, mentre nella campagna di misura a Pont-Saint-Martin il valore medio annuo di NO2 è pari a 14 microgrammi per metro cubo e quello di PM10 a 17 microgrammi per metro cubo, con 6 superamenti del limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo, contro un massimo consentito di 35 giorni all’anno.

Si tratta di livelli che rispettano la legge, ma che superano spesso le linee guida più restrittive dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, oggi molto più basse per il particolato fine e per l’NO2, e che vanno letti alla luce della forte esposizione locale. I flussi annui nei trafori alpini valgono centinaia di migliaia di veicoli, con il solo tunnel del Gran San Bernardo che ha toccato nel 2024 circa 887 mila transiti entro fine ottobre e il Monte Bianco che nel 2023 ha registrato oltre 570 mila passaggi di veicoli industriali e autobus, pari a circa un terzo del traffico totale.

Questo tipo di traffico pesante genera una miscela di NO2, particolato e black carbon associata a incrementi documentati di rischio per malattie cardiovascolari e respiratorie: il biossido di azoto è un irritante delle vie aeree e precursore di smog fotochimico, capace di aggravare asma e broncopneumopatie, mentre il particolato fine penetra in profondità nei polmoni e nel circolo sanguigno, contribuendo a infarti, ictus e tumori polmonari.

A livello europeo l’Agenzia dell’ambiente stima ogni anno circa 240 mila morti premature attribuibili all’esposizione combinata a particolato, ozono e biossido di azoto, e i corridoi di traffico transalpino come quelli valdostani rientrano in queste statistiche proprio perché concentrano una parte rilevante dei flussi di mezzi pesanti su scale spaziali molto ridotte, con effetti che si amplificano nelle giornate con condizioni meteoclimatiche sfavorevoli alla dispersione.

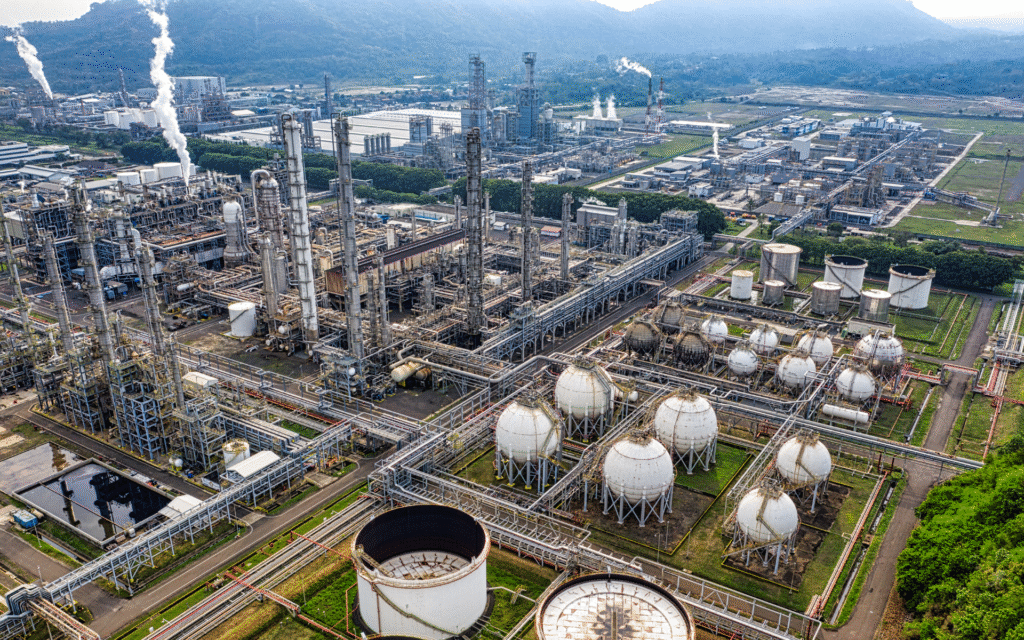

Lombardia: eccessiva industrializzazione

L’industrializzazione della Lombardia rappresenta uno dei fattori strutturali che determinano il persistente carico ambientale della regione, soprattutto all’interno della Pianura Padana. L’elevata concentrazione di poli produttivi, insediamenti logistici, infrastrutture di trasporto e grandi aree urbane genera un mix complesso di emissioni, in particolare ossidi di azoto, composti organici volatili, particolato primario e secondario e gas climalteranti. A questo si somma l’enorme densità di traffico pesante e leggero che caratterizza i principali assi viari lombardi, creando un quadro emissivo continuo, multidirezionale e difficilmente mitigabile.

La conformazione orografica della Pianura Padana, chiusa da catene montuose su tre lati, favorisce inoltre fenomeni di stagnazione, inversione termica e scarsa ventilazione che imprigionano gli inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera, con concentrazioni medie annuali e giornaliere frequentemente superiori ai valori raccomandati dagli organismi internazionali per la tutela della salute.

Numerosi studi epidemiologici condotti sull’area padana evidenziano come l’esposizione cronica agli inquinanti tipici delle aree industrializzate sia associata a un aumento significativo di ricoveri e mortalità per patologie cardiovascolari, respiratorie e oncologiche. Il particolato fine derivante da processi industriali, traffico e combustioni civili è in grado di penetrare negli alveoli polmonari, raggiungere il circolo sanguigno e innescare processi infiammatori sistemici che incidono sul rischio di infarti, ictus e insufficienza cardiaca. Le emissioni industriali contribuiscono inoltre alla formazione di particolato secondario attraverso reazioni chimiche che coinvolgono ammoniaca, ossidi di azoto e composti solforati presenti in atmosfera, ampliando l’impatto anche al di là delle zone prossime agli impianti. Le aree urbane lombarde mostrano regolarmente valori di biossido di azoto elevati proprio per l’effetto combinato di traffico e attività produttive, un gas che aggrava asma, bronchiti croniche e riduzione della funzionalità respiratoria nei bambini.

Le evidenze sanitarie indicano che vivere per lunghi periodi in aree caratterizzate da forte industrializzazione comporta un’accumulazione di rischio misurabile sia in termini di mortalità prematura sia di incidenza di malattie croniche. Le stime europee relative alla Pianura Padana classificano questo territorio tra i più critici del continente proprio per l’interazione tra emissioni industriali, traffico intenso e condizioni climatiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti. In Lombardia, dove attività produttive e insediamenti umani si sovrappongono in modo estremamente capillare, gli effetti sulla salute sono amplificati dalla simultanea esposizione a diversi contaminanti atmosferici che agiscono in sinergia, rendendo la questione ambientale un tema strutturale e non episodico.

Trentino Alto Adige: consumo di suolo turistico

Il Trentino-Alto Adige presenta un consumo di suolo strettamente legato alla pressione turistica, fenomeno che negli ultimi decenni ha modificato in modo significativo equilibri ecologici e qualità ambientale nelle vallate alpine. L’espansione di impianti sciistici, piste, strade di servizio, parcheggi, strutture ricettive e seconde case ha comportato una progressiva artificializzazione dei versanti, con un incremento della superficie urbanizzata che, nelle aree più esposte, supera in alcuni comuni il 10 per cento del territorio utile, un valore molto alto per un ambiente montano caratterizzato da ecosistemi fragili.

La realizzazione di infrastrutture turistiche ad alta intensità di utilizzo determina la rimozione della copertura vegetale, la compattazione del suolo e la riduzione della capacità di ritenzione idrica, alterando i processi di infiltrazione e aumentando la vulnerabilità a frane superficiali e fenomeni di ruscellamento, soprattutto durante gli eventi meteorologici estremi sempre più frequenti.

L’impatto non riguarda solo la stabilità geomorfologica ma anche la qualità dell’aria e dell’acqua. L’aumento del traffico veicolare nelle stagioni turistiche, insieme alle emissioni energetiche delle strutture ricettive e degli impianti di innevamento artificiale, contribuisce all’incremento locale di ossidi di azoto e particolato fine, soprattutto nelle vallate strette dove la dispersione degli inquinanti è naturalmente limitata.

L’innevamento programmato richiede inoltre enormi quantità di acqua ed energia: in alcune stazioni oltre il settanta per cento delle piste è mantenuto attraverso sistemi artificiali, con consumi che possono raggiungere migliaia di metri cubi d’acqua al giorno nelle settimane più fredde. Ciò genera pressioni sulle risorse idriche e, quando l’acqua addizionata di additivi tecnici si scioglie, può influenzare la qualità delle acque superficiali. Sul piano sanitario, l’esposizione agli inquinanti atmosferici prodotti dal traffico turistico stagionale è associata a un aumento della sintomatologia respiratoria, soprattutto nei gruppi vulnerabili come bambini e anziani, mentre la perdita di superfici naturali e la frammentazione degli habitat riducono la resilienza ecosistemica, favorendo condizioni ambientali meno salutari e una minore capacità del territorio di assorbire o mitigare gli impatti climatici.

In sintesi, il consumo di suolo turistico in Trentino-Alto Adige non rappresenta solo una trasformazione del paesaggio, ma un processo che incide direttamente sulla qualità dell’ambiente e, di conseguenza, sulla salute e sul benessere delle comunità che vivono e lavorano nelle aree alpine.

Veneto: cementificazione delle coste

La cementificazione delle coste venete rappresenta uno dei fenomeni ambientali più critici del litorale alto-adriatico, dove decenni di espansione turistica hanno prodotto un’alterazione strutturale degli ecosistemi costieri. Aree come Jesolo, Bibione, Caorle, Eraclea e buona parte del litorale sabbioso sono state interessate da una massiccia urbanizzazione, con la costruzione di alberghi, campeggi, strade, lungomari, dighe soffolte e barriere artificiali che hanno ridotto drasticamente la permeabilità del suolo e modificato la dinamica naturale dei sedimenti.

L’ISPRA segnala che il Veneto è tra le regioni italiane con le maggiori percentuali di suolo consumato in prossimità delle coste, con tratti in cui oltre il 60 per cento della linea litoranea risulta artificializzato. Questo ha compromesso la capacità delle spiagge di rigenerarsi spontaneamente e ha accelerato il processo di erosione, con arretramenti che in alcuni punti superano i 2 metri all’anno. La conseguente necessità di interventi di ripascimento comporta ulteriori pressioni sugli ecosistemi marini, poiché il dragaggio e il trasporto dei sedimenti aumentano la torbidità dell’acqua e possono alterare habitat sensibili come praterie di fanerogame e zone nursery per pesci e invertebrati.

Le infrastrutture costiere hanno inoltre un impatto sul microclima e sulla qualità dell’aria. L’aumento di superfici impermeabili provoca isole di calore nelle aree urbane costiere, con temperature che nelle giornate estive possono superare di 3 o 4 gradi quelle delle zone non urbanizzate. L’intensificazione del traffico veicolare legato ai flussi turistici determina un incremento locale di ossidi di azoto e particolato, incidendo in modo significativo sulla salute dei residenti e dei lavoratori stagionali. Le condizioni di ventilazione talvolta limitate e l’umidità del litorale favoriscono la permanenza degli inquinanti nei bassi strati dell’atmosfera, contribuendo a irritazioni delle vie respiratorie, peggioramento dell’asma e aumento dei ricoveri per malattie cardiorespiratorie nelle settimane di massima affluenza.

La perdita di zone umide e dune costiere, anch’esse sacrificate alla cementificazione, ha ridotto la capacità naturale del territorio di filtrare inquinanti e mitigare gli effetti delle mareggiate, rendendo le comunità più vulnerabili a eventi estremi come acqua alta, allagamenti e intrusioni saline. La cementificazione, dunque, non riguarda solo l’aspetto estetico del paesaggio, ma altera profondamente l’equilibrio tra ambiente, salute e sicurezza idrogeologica lungo l’intero litorale veneto.

Friuli Venezia Giulia: inquinamento industriale del porto di Trieste

L’inquinamento industriale del porto di Trieste rappresenta uno dei principali fattori di pressione ambientale sul Golfo di Trieste, un’area semi-chiusa e caratterizzata da un ricambio idrico relativamente lento che favorisce l’accumulo degli inquinanti. Le attività portuali e industriali – che comprendono movimentazione merci, traffico di navi mercantili e traghetti, raffinerie, aree di stoccaggio e impianti siderurgici collegati alle catene logistiche – generano emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particolato fine e ultrafine, idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti.

Le navi ormeggiate, in particolare, rappresentano una sorgente emissiva critica: i motori ausiliari restano accesi per ore durante le operazioni di carico e scarico, producendo una miscela di inquinanti tipica del fuel oil marino, molto più impattante dei carburanti terrestri. Studi condotti negli ultimi anni sul porto hanno evidenziato concentrazioni atmosferiche di black carbon e particolato ultrafine significativamente più elevate nelle zone limitrofe alle banchine rispetto alle aree urbane distanti, con picchi nelle giornate di forte traffico navale.

Il suolo e i sedimenti portuali mostrano una contaminazione storica dovuta a decenni di attività industriali e logistiche, con presenza documentata di composti aromatici, oli minerali, mercurio, nichel e arsenico. Questi contaminanti possono essere rimobilizzati durante le operazioni di dragaggio o in seguito a fenomeni meteorologici intensi, contribuendo all’inquinamento della colonna d’acqua e mettendo a rischio biodiversità marina e qualità biologica dei molluschi, un settore economico sensibile dell’area.

Sul piano sanitario, l’esposizione cronica agli inquinanti atmosferici emessi dalle attività portuali è associata a un aumento di sintomi respiratori, asma, bronchiti croniche e peggioramenti della funzionalità polmonare, con un impatto più marcato nei bambini e negli anziani. Gli ossidi di azoto e il particolato fine contribuiscono inoltre alla formazione di ozono troposferico, che nelle giornate estive può raggiungere concentrazioni nocive per la salute. La vicinanza tra aree residenziali e installazioni industriali, una peculiarità del porto di Trieste, amplifica la quota di popolazione direttamente esposta.

Nonostante gli interventi di bonifica avviati negli ultimi anni e alcune misure per la riduzione delle emissioni navali, come la progressiva introduzione di carburanti a minor tenore di zolfo e progetti sul cold ironing, l’area portuale resta uno dei più complessi nodi ambientali del Friuli Venezia Giulia, dove la coesistenza di traffico marittimo, industria pesante e fragilità dell’ecosistema marino rende il tema dell’inquinamento una criticità strutturale.

Liguria: dissesto idrogeologico

Il dissesto idrogeologico in Liguria è il risultato di una combinazione estremamente sfavorevole tra caratteristiche naturali del territorio e pressioni antropiche che, nell’arco di decenni, hanno compromesso in modo significativo la stabilità dei versanti e la funzionalità idraulica dei bacini. La regione presenta una morfologia molto ripida, con rilievi che si innalzano rapidamente verso l’entroterra e vallate strette che convogliano grandi quantità d’acqua in tempi brevissimi. Questa configurazione, unita a un’elevata impermeabilizzazione dei suoli costieri dovuta a urbanizzazione continua e spesso disordinata, produce un sistema idrologico fragile, incapace di assorbire eventi meteorologici intensi. Negli ultimi anni, inoltre, si è registrato un aumento della frequenza di precipitazioni estreme con intensità superiore ai 100 millimetri l’ora, valori che saturano rapidamente i terreni superficiali e generano colate detritiche, frane di crollo e piene improvvise.

Il degrado idrogeologico è aggravato dalla riduzione delle superfici naturali di infiltrazione, dalla canalizzazione artificiale dei corsi d’acqua e dalla presenza di infrastrutture costruite troppo vicino agli alvei. In molte zone colpite da alluvioni, le sezioni fluviali risultano ostruite da sedimenti, vegetazione in eccesso e opere idrauliche insufficienti, fattori che aumentano il rischio di esondazioni rapide. Le frane attive censite superano le migliaia e comprendono fenomeni sia superficiali sia profondi, con movimenti che possono riattivarsi dopo periodi di forte pioggia. L’interazione tra instabilità dei versanti e impermeabilizzazione accelera i processi erosivi, favorendo anche il trasporto a valle di materiali contaminati da attività industriali, vecchie discariche o infrastrutture danneggiate, con ricadute sulla qualità delle acque superficiali e del suolo.

Gli impatti sulla salute sono molteplici. Gli eventi alluvionali e franosi comportano un aumento degli infortuni gravi e delle vittime dirette, ma anche conseguenze indirette legate alla contaminazione delle acque potabili, all’interruzione dei servizi essenziali e alla dispersione nell’ambiente di sostanze inquinanti che possono provenire da impianti industriali allagati, serbatoi danneggiati o sistemi fognari in pressione. L’umidità persistente negli edifici dopo gli allagamenti aumenta inoltre il rischio di muffe e contaminanti biologici, con effetti documentati sulle malattie respiratorie, in particolare nei bambini, negli anziani e nelle persone con asma. A ciò si aggiungono gli impatti psicosociali: ansia, disturbi del sonno e stress post-traumatico sono frequentemente riportati dopo eventi estremi, soprattutto nei residenti che vivono in aree soggette a rischio ripetuto.

In un territorio come la Liguria, dove insediamenti urbani, infrastrutture e attività economiche si sviluppano in uno spazio morfologicamente limitato, il dissesto idrogeologico non è soltanto un problema di protezione civile, ma un tema strutturale che incide direttamente sulla sicurezza, sulla qualità ambientale e sul benessere complessivo della popolazione.

Emilia Romagna: allevamenti intensivi

Gli allevamenti intensivi in Emilia-Romagna rappresentano uno dei principali fattori di pressione ambientale sulla Pianura Padana, con un impatto significativo sulla qualità dell’aria, del suolo e delle risorse idriche. La regione ospita uno dei più elevati numeri di capi suini e bovini in Italia, con densità zootecniche che in alcune aree superano le 3,5 UBA per ettaro, un valore che indica una forte concentrazione produttiva rispetto alla capacità naturale del territorio di assorbire gli effluenti.

La produzione di liquami zootecnici è particolarmente elevata: milioni di tonnellate all’anno devono essere stoccate e distribuite sui terreni agricoli, ma la quantità di azoto contenuta supera spesso i limiti agronomici, causando accumulo nei suoli e dispersione nelle acque di falda. Numerose aree della regione infatti rientrano nelle zone vulnerabili ai nitrati, con concentrazioni che oltrepassano i 50 mg/l, soglia oltre la quale l’acqua non è più potabile secondo la normativa europea. Questo fenomeno aumenta il rischio di eutrofizzazione, impoverimento della biodiversità dei corsi d’acqua e formazione di alghe nocive.

Sul versante atmosferico, gli allevamenti intensivi sono una fonte primaria di ammoniaca, un gas irritante che, una volta emesso, reagisce con ossidi di azoto e composti solforati formando particolato secondario (PM2.5). L’Emilia-Romagna è tra le regioni con le emissioni di ammoniaca più elevate in Italia, e le province a maggiore vocazione suinicola e bovina mostrano concentrazioni di particolato fine sensibilmente superiori alla media nazionale. Gli studi epidemiologici condotti nella Pianura Padana indicano un’associazione chiara tra esposizione cronica al PM2.5 e aumento del rischio di malattie cardiovascolari, ictus, broncopneumopatie croniche e tumori polmonari. Nelle zone rurali caratterizzate da forte presenza zootecnica, le analisi dell’aria mostrano incrementi significativi anche di bioaerosol, endotossine e composti odorigeni, sostanze che possono provocare irritazioni delle mucose, peggioramento dell’asma e infiammazioni croniche delle vie respiratorie.

La combinazione tra emissioni agricole, condizioni meteorologiche stagnanti e morfologia chiusa della Pianura Padana rende la dispersione degli inquinanti particolarmente difficile, trasformando gli allevamenti intensivi in uno snodo cruciale nella formazione dello smog regionale. Oltre ai rischi sanitari diretti, il sistema zootecnico intensivo contribuisce alle emissioni di gas climalteranti come metano e protossido di azoto, potenti acceleratori del riscaldamento globale. In questo contesto, la sostenibilità degli allevamenti non riguarda più solo la gestione del benessere animale o l’efficienza produttiva, ma si intreccia profondamente con la tutela della salute pubblica e con la necessità di ripensare un modello agricolo che, nella sua forma attuale, supera chiaramente la capacità ecologica del territorio emiliano-romagnolo.

Toscana: inquinamento chimico nella piana di Scarlino

L’inquinamento chimico nella piana di Scarlino rappresenta uno dei casi più complessi di contaminazione industriale in Toscana, con un’eredità ambientale che affonda le radici nelle attività chimiche e metallurgiche avviate nella seconda metà del Novecento. L’area, classificata come Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche, presenta una contaminazione multisorgente che coinvolge suolo, sottosuolo e falda acquifera.

Le analisi effettuate negli ultimi anni hanno rilevato concentrazioni elevate di metalli pesanti – in particolare arsenico, mercurio, cadmio e cromo esavalente – oltre a idrocarburi pesanti e composti organici clorurati. In alcuni punti della falda sono stati riscontrati valori di arsenico superiori di oltre cinquanta volte i limiti di legge, mentre la presenza di mercurio ha superato i valori soglia nelle acque sotterranee, indicando una contaminazione storica profonda e persistente. La falda della piana mostra inoltre movimenti complessi e un’elevata interconnessione idrogeologica, fattori che favoriscono la migrazione degli inquinanti verso aree più ampie rispetto al perimetro industriale originario.

Dal punto di vista sanitario, i contaminanti presenti nella piana di Scarlino sono associati a rischi significativi per la popolazione esposta. L’arsenico e il cromo VI sono sostanze classificate come cancerogene per l’uomo e possono aumentare l’incidenza di tumori del polmone, della pelle e delle vie urinarie. Il mercurio, soprattutto nella forma organica, presenta un’alta neurotossicità e può provocare danni al sistema nervoso centrale, disturbi cognitivi e problemi nello sviluppo neurologico dei bambini. L’esposizione può avvenire attraverso inalazione di polveri contaminate, contatto con suolo e acque superficiali, o – in scenari più critici – attraverso la contaminazione della catena alimentare. Studi regionali hanno inoltre evidenziato livelli anomali di acidi clororganici nei sedimenti e nei corpi idrici vicini, sostanze che possono interferire con il sistema endocrino e contribuire a disturbi metabolici e riproduttivi.

L’impatto ambientale non riguarda solo la salute umana, ma anche gli ecosistemi circostanti: la contaminazione dei corsi d’acqua e delle zone umide limita la biodiversità, riduce la qualità dei sedimenti marini nelle aree costiere adiacenti e aumenta il rischio di bioaccumulo nei pesci e nei molluschi. Nonostante le numerose campagne di caratterizzazione e i progetti di bonifica avviati, la complessità geologica dell’area, la profondità della contaminazione e la presenza di attività industriali ancora operative rendono il risanamento lento e tecnicamente difficile. La piana di Scarlino resta quindi uno dei casi emblematici in cui l’impatto di decenni di industrializzazione incontrollata si riflette ancora oggi sulla qualità ambientale, sulla salute pubblica e sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio.

Umbria: cemento nei centri storici

L’inquinamento nei centri storici dell’Umbria è un fenomeno spesso sottovalutato perché inserito in un contesto urbanistico percepito come “salubre” grazie alla presenza di borghi medievali, spazi pedonali e un traffico relativamente ridotto rispetto alle grandi città. In realtà, la morfologia compatta degli agglomerati storici, caratterizzati da strade strette, cortine edilizie continue e scarsa ventilazione naturale, favorisce l’accumulo degli inquinanti atmosferici prodotti dal traffico locale, dal riscaldamento domestico e dai cantieri di ristrutturazione.

Le emissioni derivanti da veicoli diesel, ancora molto diffusi nelle aree collinari per esigenze di mobilità e trasporto merci, contribuiscono in modo notevole alle concentrazioni di biossido di azoto (NO2) e particolato fine (PM2.5 e PM10). Anche il riscaldamento domestico a biomassa, molto utilizzato nei borghi umbri, rilascia elevate quantità di polveri sottili e benzo[a]pirene, un idrocarburo policiclico aromatico classificato come cancerogeno.

Le caratteristiche urbanistiche dei centri storici amplificano questi fenomeni. La ridotta permeabilità dell’aria impedisce una dispersione efficiente degli inquinanti, creando micro-aree di stagnazione che possono mantenere, per ore o giorni, valori elevati di particolato e NO2 anche in presenza di emissioni relativamente modeste. Le ristrutturazioni edilizie, frequenti per l’età degli edifici, generano inoltre polveri minerali che contribuiscono al carico totale di PM10, soprattutto nelle stagioni secche. L’esposizione cronica al particolato è associata a un aumento dei ricoveri per broncopneumopatie croniche ostruttive, asma e malattie cardiovascolari, mentre il benzo[a]pirene deriva in buona parte dalla combustione incompleta della legna e può elevare il rischio di tumori polmonari nelle popolazioni esposte a lungo termine.

Nei centri umbri più turistici, come Assisi, Orvieto e Perugia, i flussi di traffico legati ai visitatori generano picchi stagionali di inquinanti, che incidono sulla qualità dell’aria proprio nei periodi in cui gli spazi urbani sono maggiormente affollati.

Il problema ha una dimensione anche acustica e microclimatica. L’accumulo di inquinanti coincide spesso con un incremento delle temperature locali dovuto all’effetto barriera degli edifici, creando condizioni che possono aggravare patologie respiratorie e cardiovascolari nelle fasce vulnerabili della popolazione. Inoltre, l’aumento delle polveri sottili all’interno di contesti architettonici delicati accelera il degrado dei materiali lapidei, con ricadute sul patrimonio culturale e sulla necessità di interventi manutentivi frequenti. L’inquinamento nei centri storici dell’Umbria è quindi un fenomeno multidimensionale che coinvolge salute pubblica, vivibilità, conservazione del patrimonio e sostenibilità delle pratiche di mobilità e riscaldamento, richiedendo strategie integrate che vadano oltre la semplice limitazione del traffico.

Marche: inquinamento costiero legato agli scarichi

L’inquinamento costiero nelle Marche è strettamente legato alla gestione degli scarichi urbani e industriali, un tema che incide in modo significativo sulla qualità delle acque marine e sulla salute pubblica. Sebbene la regione disponga di una rete di depurazione relativamente estesa, numerosi comuni costieri presentano impianti sottodimensionati o soggetti a frequenti sovraccarichi, soprattutto nei mesi estivi quando la popolazione aumenta sensibilmente.

In queste condizioni, i sistemi di trattamento non riescono a garantire l’abbattimento efficace dei carichi organici e microbiologici, causando sversamenti di acque parzialmente depurate nei corsi d’acqua e direttamente in mare. I monitoraggi dell’ARPA hanno evidenziato in diverse occasioni concentrazioni elevate di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, indicatori di contaminazione fecale, con superamenti dei limiti normativi che hanno portato a divieti temporanei di balneazione in tratti delle coste di Pesaro, Ancona, Civitanova Marche e San Benedetto del Tronto.

La presenza di nutrienti come azoto e fosforo nei reflui urbani e agroindustriali contribuisce ai fenomeni di eutrofizzazione, con proliferazioni algali che riducono la trasparenza dell’acqua, consumano ossigeno e possono generare accumuli di microalghe potenzialmente tossiche per la fauna marina e per l’uomo. Episodi di mucillagine, ricorrenti soprattutto nel medio Adriatico, sono stati frequentemente associati a condizioni di elevata temperatura superficiale, bassa circolazione delle masse d’acqua e concentrazioni significative di nutrienti provenienti dai bacini fluviali marchigiani. L’impatto sanitario degli scarichi insufficientemente trattati include un aumento del rischio di gastroenteriti, infezioni cutanee e patologie dell’apparato respiratorio legate all’aerosol marino che può veicolare batteri e sostanze irritanti. Anche la qualità dei prodotti ittici può risentire della contaminazione microbiologica e chimica, con possibili implicazioni sulla sicurezza alimentare.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dagli scarichi pluviali e dai sistemi di fognatura mista, che in caso di piogge intense riversano direttamente in mare grandi volumi di acqua non trattata, contenente non solo carichi organici ma anche microplastiche, idrocarburi e residui di metalli pesanti provenienti dal dilavamento urbano. Questa combinazione di pressioni ambientali danneggia l’ecosistema marino costiero, aumenta la vulnerabilità dei litorali e compromette un settore fondamentale per l’economia regionale come il turismo balneare. L’inquinamento costiero nelle Marche è dunque un problema strutturale che richiede interventi coordinati su infrastrutture di depurazione, gestione del territorio e controllo degli scarichi, per garantire la tutela della salute umana e la resilienza degli ecosistemi marini.

Lazio: rifiuti e discariche

La gestione dei rifiuti nel Lazio, e in particolare nell’area metropolitana di Roma, rappresenta una delle criticità ambientali più radicate della regione, con un impatto diretto sulla qualità dell’aria, del suolo e delle acque sotterranee. La storica dipendenza dalle discariche, culminata con il caso emblematico di Malagrotta – per anni la più grande discarica d’Europa – ha prodotto un’eredità ambientale complessa: il sito è classificato come area ad alto rischio per la presenza di contaminanti organici e inorganici nei terreni e nelle falde, tra cui ammoniaca, nitriti, metalli pesanti e composti organici volatili.

Le analisi condotte negli ultimi anni hanno mostrato concentrazioni anomale di manganese, ferro e solfati nelle acque sotterranee prossime al perimetro della discarica, sintomo di un processo di percolazione storico che ha interessato gli strati profondi del suolo. Il biogas generato dalla fermentazione dei rifiuti – costituito principalmente da metano, anidride carbonica e tracce di idrogeno solforato – ha rappresentato per decenni una fonte significativa di emissioni diffuse, con potenziali rischi sia esplosivi sia tossicologici, a seconda delle concentrazioni locali.

L’impatto sanitario associato alla gestione inadeguata dei rifiuti nel Lazio è documentato da numerosi studi epidemiologici che evidenziano, nelle popolazioni residenti in prossimità delle discariche o dei siti di stoccaggio, un aumento di sintomi respiratori, patologie dermatologiche, disturbi gastrointestinali e, in alcuni casi, di incidenze tumorali correlate a contaminanti specifici come benzene, diossine e metalli pesanti. Le emissioni provenienti dai cumuli di rifiuti non raccolti o in fase di decomposizione nelle aree urbane – un problema ricorrente soprattutto nei periodi di crisi del servizio di raccolta – includono composti organici volatili, odori molesti e polveri sottili contaminate da microrganismi e sostanze irritanti. Questo contribuisce a peggiorare la qualità dell’aria, in particolare nei quartieri densamente popolati.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dagli incendi nei depositi temporanei o negli impianti di trattamento rifiuti, che negli ultimi anni si sono verificati con una frequenza preoccupante. Questi eventi rilasciano in atmosfera particolato fine, diossine, PCB e idrocarburi policiclici aromatici, sostanze altamente tossiche e cancerogene che possono formare plume di ricaduta su ampie porzioni di territorio, con rischi acuti per la popolazione esposta. La carenza strutturale di impianti di trattamento – compostaggio, TMB, recupero energetico – costringe il Lazio a esportare una frazione consistente dei propri rifiuti verso altre regioni o all’estero, aumentando emissioni legate al trasporto e rendendo il sistema fragile e soggetto a continui collassi.

L’incapacità di gestire in modo integrato la filiera dei rifiuti produce dunque un impatto ambientale e sanitario ampio, che si manifesta attraverso contaminazioni persistenti, emissioni nocive e potenziali effetti cronici sulla salute pubblica, rendendo la questione una priorità assoluta per la sostenibilità del territorio.

Abruzzo: inquinamento petrolchimico della Val Pescara

L’inquinamento petrolchimico della Val Pescara rappresenta uno dei più estesi e complessi casi di contaminazione industriale dell’Italia centro-meridionale, tanto da essere classificato come Sito di Interesse Nazionale (SIN) proprio per l’ampiezza del danno ambientale e per il potenziale impatto sanitario sulle popolazioni residenti.

L’area compresa tra Bussi sul Tirino, Popoli e i comuni della media Val Pescara è stata interessata per decenni dalle attività degli stabilimenti chimici che hanno prodotto e stoccato composti clorurati, solventi industriali e pesticidi. Le indagini condotte dal Ministero dell’Ambiente e dalle Agenzie regionali hanno evidenziato livelli estremamente elevati di inquinanti nel suolo e nella falda, in particolare tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, dicloroetilene, HCH (lindano) e metalli pesanti come arsenico e mercurio. In alcuni pozzi di monitoraggio della falda sono stati rilevati valori di solventi clorurati superiori anche di cento volte rispetto ai limiti di legge, indicando una contaminazione stratificata e profonda che interessa un sistema idrogeologico complesso e molto permeabile.

La criticità maggiore risiede nella presenza di una falda freatica ad alta mobilità che, per decenni, ha trasportato gli inquinanti verso valle, raggiungendo zone più estese rispetto ai confini industriali originali. Le sostanze clorurate, altamente persistenti e mobilissime, sono state rinvenute anche in prossimità di aree di captazione idropotabile, tanto che nel passato alcune forniture d’acqua sono state dismesse o sottoposte a trattamenti straordinari per la rimozione dei contaminanti volatili.

Gli effetti sanitari potenziali sono significativi: il tricloroetilene e il tetracloruro di carbonio sono classificati come cancerogeni per l’uomo e associati a tumori del rene, del fegato e del sistema linfatico, mentre l’esposizione cronica a composti clorurati può provocare danni epatici, disturbi neurologici, alterazioni endocrine e problemi alla funzione immunitaria. Le popolazioni residenti nella Val Pescara hanno riportato negli anni un’incidenza anomala di sintomi respiratori, disturbi dermatologici e problematiche gastrointestinali potenzialmente correlate a esposizioni ambientali, anche se le valutazioni epidemiologiche richiedono ancora approfondimenti sistematici per quantificare l’effettiva correlazione dose-risposta.

Un ulteriore elemento di complessità è rappresentato dalla contaminazione dei sedimenti fluviali, che in alcuni tratti della Val Pescara e dei suoi affluenti presentano concentrazioni elevate di composti organici persistenti e metalli pesanti, con effetti sulla biodiversità e sul rischio di trasferimento degli inquinanti nella catena alimentare. Gli interventi di bonifica, avviati ma frammentati nel tempo, si scontrano con la profondità della contaminazione, la presenza di discariche industriali storiche e la necessità di gestire grandi volumi di materiali contaminati. La Val Pescara rappresenta quindi un caso emblematico di come l’eredità delle produzioni chimiche del Novecento possa determinare impatti ambientali e sanitari a lungo termine, richiedendo strategie integrate di risanamento, monitoraggio continuo e tutela sanitaria della popolazione esposta.

Molise: abbandono delle aree interne

L’abbandono delle aree interne del Molise è un fenomeno che negli ultimi decenni ha assunto una dimensione strutturale, con conseguenze rilevanti sugli equilibri ambientali e sulla salute delle comunità residue. L’emigrazione costante verso le città costiere e fuori regione ha portato a una progressiva riduzione della popolazione nei comuni montani e collinari, con densità scese in molti casi sotto i 20 abitanti per chilometro quadrato, livelli insufficienti a garantire una gestione attiva del territorio.

L’assenza di manutenzione dei terreni agricoli, la riduzione delle pratiche tradizionali di pascolamento e la perdita di presidio umano favoriscono processi di ricolonizzazione forestale incontrollata che, pur aumentando la biomassa naturale, incrementano anche il carico di combustibile vegetale e quindi la vulnerabilità agli incendi boschivi. Le analisi degli ultimi anni mostrano come, nonostante il Molise sia una delle regioni meno popolate d’Italia, il numero di incendi, soprattutto in estate, sia in aumento e spesso di difficile contenimento proprio a causa della mancanza di accessibilità e gestione capillare dei territori.

L’abbandono ha ripercussioni anche sulla qualità del suolo e delle acque. I terreni agricoli incolti sono maggiormente esposti a erosione superficiale e frane di versante, fenomeni che in Molise interessano oltre un terzo del territorio regionale secondo le classificazioni di rischio idrogeologico. Il degrado del reticolo idraulico minore – fossi, canali, scoline – favorisce l’accumulo di sedimenti e detriti nelle aste fluviali, aumentando la torbidità delle acque e alterando gli ecosistemi locali. La ridotta gestione del territorio comporta inoltre una diminuzione della qualità ambientale: microdiscariche illegali proliferano in zone rurali scarsamente sorvegliate, con dispersione di plastiche, oli esausti e rifiuti edili che contaminano suolo e corsi d’acqua. L’assenza di attività economiche e la scarsità di servizi di raccolta efficienti rendono questi fenomeni più frequenti rispetto ad aree analoghe con maggiore densità abitativa.

Gli impatti sulla salute della popolazione non sono immediati come nei contesti urbani inquinati, ma sono altrettanto significativi. L’aumento degli incendi comporta la diffusione di fumi ricchi di particolato fine, black carbon e composti organici volatili che possono raggiungere le aree abitate anche a distanza di chilometri, aggravando patologie respiratorie e cardiovascolari, soprattutto tra anziani e soggetti vulnerabili.

Il progressivo degrado delle infrastrutture rurali e l’aumento del rischio idrogeologico possono generare situazioni di isolamento fisico durante eventi meteorologici intensi, con ritardi nei soccorsi sanitari e un peggioramento della vulnerabilità delle comunità locali. Inoltre, la scarsità di servizi sanitari nei piccoli comuni – spesso privi di presidi medici e con tempi di percorrenza elevati verso gli ospedali – amplifica gli effetti degli eventi ambientali estremi, trasformando un rischio territoriale in un rischio sanitario. In questo senso, l’abbandono delle aree interne del Molise non è solo un fenomeno socioeconomico, ma un processo che compromette la capacità del territorio di mantenere funzioni ecologiche e di proteggere la salute dei suoi stessi abitanti.

Campania: Terra dei Fuochi

La “Terra dei fuochi”, l’area compresa principalmente tra le province di Napoli e Caserta, rappresenta uno dei più gravi esempi di contaminazione ambientale in Italia, con impatti sanitari documentati e una complessità legata all’intreccio tra illegalità, gestione dei rifiuti e pressioni industriali.

Per decenni, vaste porzioni del territorio sono state soggette a sversamenti illegali di rifiuti industriali, spesso altamente tossici, provenienti da aziende del Nord e smaltiti attraverso la criminalità organizzata in cave dismesse, terreni agricoli o siti improvvisati. I roghi di rifiuti – che bruciano plastiche, pneumatici, solventi, scarti tessili e fanghi industriali – rilasciano nell’aria concentrazioni elevate di diossine, furani, benzene, IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e metalli pesanti. In più episodi di monitoraggio, i livelli di diossine nei terreni agricoli sono risultati fino a cinquanta volte superiori ai limiti di sicurezza, mentre in alcune matrici alimentari (latte e carni ovicaprine) sono stati registrati superamenti tali da imporre restrizioni e abbattimenti precauzionali degli allevamenti.

Le emissioni derivanti dai roghi rappresentano la componente più acuta e immediata del rischio sanitario: la combustione incontrollata di materiali plastici e gommosi produce particolato ultrafine (PM0.1 e PM2.5), capace di penetrare nel circolo sanguigno e innescare processi infiammatori sistemici. Gli studi epidemiologici condotti dall’Istituto Superiore di Sanità (Progetto SENTIERI) hanno evidenziato in diversi comuni della Terra dei fuochi un eccesso di mortalità per tumori del polmone, della mammella, dello stomaco e del fegato, oltre a un aumento del rischio di malformazioni congenite e patologie endocrine nelle aree maggiormente contaminate. Benché la correlazione diretta non sia semplice da stabilire per ogni singolo comune, il quadro complessivo mostra una sovrapposizione preoccupante tra zone contaminate, presenza di siti di smaltimento illegale e incidenza anomala di patologie croniche.

Il suolo rappresenta un’altra matrice fortemente compromessa: la presenza di metalli pesanti come piombo, cadmio, arsenico e cromo VI in concentrazioni oltre i valori soglia di rischio altera la fertilità dei terreni e aumenta il rischio di trasferimento degli inquinanti nelle coltivazioni. Anche le falde acquifere mostrano contaminazioni in diversi punti, con presenza di solventi clorurati e idrocarburi, fenomeno aggravato dalla permeabilità dei terreni vulcanici e dall’assenza di adeguate barriere geologiche in alcune zone. L’esposizione cronica a questi contaminanti, anche a basse dosi, è associata a un aumento di malattie respiratorie, disturbi immunitari e accumulo di sostanze tossiche nei tessuti adiposi, con effetti che possono manifestarsi anche dopo anni.

La Terra dei fuochi è dunque un esempio emblematico di come l’inquinamento ambientale derivante da attività illegali e mancanza di governance possa trasformarsi in un’emergenza sanitaria multigenerazionale. Il ripristino ambientale richiede interventi massivi di bonifica, controlli sistematici delle filiere alimentari, potenziamento della sanità territoriale e una strategia repressiva e preventiva contro lo smaltimento illecito, affinché la salute delle comunità locali non continui a essere compromessa da un’eredità tossica ancora oggi ben lontana dall’essere risolta.

Puglia: inquinamento industriale di Taranto

L’area industriale dell’ex Ilva di Taranto rappresenta uno dei più complessi e documentati casi di inquinamento industriale in Italia, con un impatto sanitario e ambientale che ha pochi equivalenti in Europa.

Il polo siderurgico, storicamente tra i più grandi del continente, ha emesso per decenni ingenti quantità di particolato fine e ultrafine, ossidi di azoto, anidride solforosa, IPA (idrocarburi policiclici aromatici), benzo[a]pirene, diossine e metalli pesanti come arsenico, piombo e cadmio. Le rilevazioni effettuate nel quartiere Tamburi e nelle aree limitrofe allo stabilimento hanno mostrato, in vari periodi, concentrazioni di benzo[a]pirene superiori fino a sei-otto volte rispetto al valore obiettivo annuale fissato dalla normativa italiana, mentre le deposizioni di diossine nella zona di Masseria Carmine hanno raggiunto valori tali da richiedere, negli anni Duemila, sequestri e abbattimenti di capi ovicaprini per eccesso di contaminazione nel latte e nelle carni.

Il particolato fine proveniente dai parchi minerali – in particolare le polveri rossastre a base di ossidi di ferro – è stato identificato come una delle principali sorgenti di esposizione per la popolazione del quartiere Tamburi, con diffusione favorita dai venti dominanti e da una configurazione urbanistica che non facilita la dispersione.

Gli effetti sanitari dell’inquinamento sono stati ampiamente analizzati attraverso studi epidemiologici regionali e nazionali. Le indagini dell’ISS e dell’ARPA Puglia hanno evidenziato incrementi statisticamente significativi di mortalità e ricoveri per cause respiratorie, cardiovascolari e oncologiche nelle aree maggiormente esposte: tumori del polmone, della pleura, della mammella e della tiroide risultano più frequenti rispetto ai valori medi regionali, così come le malattie respiratorie croniche e l’asma nei bambini. Particolarmente critico è l’effetto del benzo[a]pirene e delle diossine, entrambe sostanze cancerogene: le diossine accumulate nel suolo e nella catena alimentare possono provocare alterazioni endocrine, riduzione della fertilità, patologie metaboliche e aumento del rischio oncologico anche a basse dosi e con effetti a lungo termine. La popolazione pediatrica risulta essere la più vulnerabile, con studi che documentano una maggiore incidenza di infezioni respiratorie, riduzione della funzionalità polmonare e sintomi correlati all’esposizione a particolato e gas irritanti.

La contaminazione non riguarda solo l’aria: le acque sotterranee a valle degli impianti hanno evidenziato presenza di idrocarburi, solventi e metalli pesanti, mentre i suoli nei pressi dello stabilimento presentano superamenti dei valori soglia di rischio per arsenico, IPA e PCB. Il porto industriale e le aree marine adiacenti mostrano sedimenti contaminati che compromettono la qualità degli ecosistemi costieri e l’attività di pesca. L’ex Ilva di Taranto rappresenta dunque un caso emblematico di come un impianto industriale di dimensioni eccezionali, in assenza di adeguati sistemi di controllo e mitigazione, possa generare un impatto cumulativo e intergenerazionale sulla salute pubblica e sull’ambiente. La complessità della bonifica, la coesistenza tra produzione siderurgica e prossimità abitativa e la persistenza di contaminanti nel suolo e nella catena alimentare fanno della questione tarantina una delle più urgenti sfide italiane in materia di sostenibilità e tutela sanitaria.

Basilicata: estrazioni petrolifere della Val d’Agri

Le estrazioni petrolifere della Val d’Agri, in Basilicata, costituiscono il più grande centro di produzione di idrocarburi su terraferma dell’Europa occidentale, con un impianto di trattamento–il Centro Olio Val d’Agri (COVA)–che rappresenta il cuore delle operazioni di separazione e trattamento del greggio e del gas.

L’attività estrattiva genera emissioni atmosferiche significative, in particolare ossidi di azoto, composti organici volatili (COV), metano non combusto, benzene e altri idrocarburi leggeri. Le ispezioni ambientali degli ultimi anni hanno evidenziato episodi di superamento dei limiti emissivi per sostanze come il benzene, un noto cancerogeno, e fasi di rilascio non programmato di COV durante le operazioni di manutenzione e flaring. Il particolato fine prodotto dai motori, dagli impianti di combustione e dalle torce di emergenza può contribuire alla formazione di ozono troposferico e particolato secondario, con ricadute sulla qualità dell’aria nei comuni circostanti. Alcuni studi atmosferici condotti nell’area hanno evidenziato concentrazioni anomale di idrocarburi totali non metanici e incrementi di NOx nei periodi di massima attività estrattiva, segno di un impatto diretto sul microclima e sulle condizioni di dispersione degli inquinanti nelle vallate lucane.

Una delle criticità più rilevanti riguarda la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee. L’area del COVA ha registrato episodi accertati di sversamento di acque di produzione e reflui industriali, con rilevazioni di idrocarburi totali, bario e manganese in valori superiori ai limiti normativi nei punti di monitoraggio a valle dell’impianto. L’acqua di produzione petrolifera, caratterizzata da elevate concentrazioni saline e da composti chimici utilizzati nei processi estrattivi, rappresenta una potenziale fonte di inquinamento della falda se non gestita e trattata correttamente. Alcuni piezometri hanno mostrato valori anomali di metalli e sostanze organiche, indicando un rischio di migrazione sotterranea dei contaminanti. Anche il suolo risulta vulnerabile: analisi specifiche nelle aree di stoccaggio e trattamento hanno rilevato presenza di idrocarburi pesanti e composti aromatici che, oltre a persistere nel terreno, possono volatilizzarsi e contribuire al carico emissivo locale.

Gli effetti sulla salute delle popolazioni residenti sono oggetto di crescente attenzione. Il benzene, emesso sia in forma diffusa sia durante eventi incidentali, è associato a un aumento del rischio di leucemie e altre neoplasie ematologiche. I COV possono provocare irritazioni delle mucose, cefalea, vertigini e disturbi respiratori, mentre l’esposizione prolungata a particolato fine è correlata a un incremento di malattie cardiovascolari e broncopneumopatie. In alcune comunità della Val d’Agri sono stati segnalati aumenti di sintomi respiratori, problemi dermatologici e disturbi del sonno potenzialmente collegabili alle emissioni odorifere e ai microinquinanti atmosferici. La presenza di metalli nelle acque può inoltre incidere sulla qualità dell’approvvigionamento idropotabile e sui cicli agroalimentari locali, con rischi indiretti per la salute.

L’estrazione petrolifera in Val d’Agri evidenzia dunque un sistema in cui l’interazione tra attività industriali ad alta intensità emissiva, geologia complessa e prossimità dei centri abitati genera vulnerabilità ambientali e sanitarie significative. La gestione del rischio richiede monitoraggi continui, trasparenza sui dati, tecnologie di contenimento avanzate e una strategia di riduzione progressiva dell’impatto che tenga conto della fragilità ecologica e della densità di risorse idriche presenti nell’area.

Calabria: scarichi fognari in mare

Gli scarichi fognari in mare rappresentano una delle criticità ambientali più persistenti della Calabria, con effetti significativi sulla qualità delle acque costiere e sulla salute delle popolazioni residenti e turistiche. La regione è caratterizzata da una rete di depurazione frammentata e spesso obsoleta: in diversi comuni costieri, soprattutto nei mesi estivi, gli impianti risultano sottodimensionati rispetto alla popolazione effettiva, con carichi organici che superano di oltre il 100 per cento la capacità di trattamento.

Questo provoca l’attivazione frequente degli sfioratori di piena, che riversano direttamente in mare miscele di acque nere e meteoriche non trattate. I monitoraggi dell’ARPA hanno evidenziato, in vari tratti della costa tirrenica e jonica, concentrazioni elevate di Escherichia coli ed enterococchi intestinali, con superamenti dei limiti previsti per le acque di balneazione tali da imporre divieti temporanei e segnalare condizioni di rischio igienico-sanitario. In alcuni punti critici, come nei pressi delle foci dei torrenti o vicino ai collettori danneggiati, le analisi mostrano aumenti improvvisi della torbidità, presenza di solidi sospesi e carichi batterici che possono raggiungere valori decine di volte oltre la soglia consentita.

L’impatto sanitario di questi fenomeni è rilevante: l’esposizione ad acque contaminate aumenta l’incidenza di gastroenteriti, dermatiti infettive, otiti e infezioni delle vie respiratorie, soprattutto nei bambini e nei soggetti immunocompromessi. L’aerosol marino, generato dalle onde e dal vento, può veicolare microrganismi patogeni e sostanze irritanti anche a distanza di centinaia di metri dalla linea di costa, ampliando l’area di esposizione. A questo si aggiunge la presenza nei reflui urbani di microplastiche, residui farmaceutici, composti chimici provenienti da detergenti e metalli disciolti, sostanze che non vengono completamente rimosse dai sistemi di depurazione obsoleti e che possono accumularsi negli organismi marini, con potenziali effetti sulla catena alimentare e sulla sicurezza dei prodotti ittici. Le carenze infrastrutturali, la manutenzione irregolare e le infiltrazioni illegali nelle reti fognarie aumentano la probabilità di collasso del sistema nei periodi di alta affluenza, trasformando un problema strutturale in un rischio sanitario ricorrente.

Il deterioramento delle acque costiere calabresi ha inoltre conseguenze ecologiche rilevanti: l’eccesso di nutrienti derivanti dagli scarichi può favorire fioriture algali e riduzione dell’ossigeno disciolto, con impatti sugli habitat bentonici e sulla biodiversità marina. La fragilità del sistema di depurazione, unita alle pressioni stagionali, rende quindi gli scarichi fognari in mare uno dei principali nodi da affrontare per garantire la tutela della salute pubblica, il mantenimento degli ecosistemi costieri e la sostenibilità di un settore economico fondamentale come il turismo balneare.

Sicilia: incendi dolosi

Gli incendi dolosi in Sicilia rappresentano una delle principali cause di degrado ambientale e uno dei fattori più critici per la qualità dell’aria e la salute pubblica. L’isola registra ogni anno migliaia di ettari bruciati, con picchi particolarmente gravi nelle estati più calde e siccitose. La componente dolosa, accertata in una quota significativa degli episodi, si combina con l’aumento delle temperature medie, la riduzione dell’umidità del suolo e la presenza di vaste aree incolte, generando incendi di grande intensità e durata.

La combustione della vegetazione e dei materiali presenti nelle zone periurbane libera in atmosfera enormi quantità di particolato fine (PM2.5 e PM10), black carbon, monossido di carbonio, benzene, IPA (idrocarburi policiclici aromatici) e composti organici volatili che possono raggiungere concentrazioni paragonabili a quelle prodotte da importanti centri industriali. Durante i grandi incendi che negli ultimi anni hanno colpito le province di Palermo, Catania e Messina, le centraline di monitoraggio hanno registrato innalzamenti repentini dei livelli di PM10 superiori di tre-quattro volte ai valori limite giornalieri, mentre il PM2.5 ha raggiunto picchi tali da rendere l’aria classificabile come “molto insalubre” secondo gli standard internazionali.

L’esposizione al fumo degli incendi ha effetti sanitari documentati e immediati: il particolato fine, capace di penetrare in profondità negli alveoli polmonari, aumenta il rischio di attacchi d’asma, broncospasmi, riacutizzazioni della BPCO e patologie cardiovascolari, soprattutto in popolazioni vulnerabili come anziani, bambini e persone con pregresse malattie respiratorie. L’inalazione di IPA e benzene è associata a un aumento del rischio di malattie oncologiche e, anche a basse dosi, può determinare irritazioni delle mucose, mal di testa, vertigini e infiammazioni delle vie aeree. Gli incendi che interessano aree agricole o zone periurbane possono coinvolgere anche materiali plastici, depositi di rifiuti o strutture abbandonate, producendo miscele di sostanze tossiche molto più pericolose della sola combustione di biomassa naturale.

L’effetto degli incendi non si limita all’aria: i suoli bruciati perdono fertilità, subiscono alterazioni chimiche significative e diventano più vulnerabili all’erosione e alle frane, soprattutto nelle aree collinari e montane tipiche della Sicilia. Le ceneri ricche di metalli e microinquinanti possono essere trasportate dalle piogge nei corsi d’acqua, con conseguente degrado della qualità delle acque superficiali e aumento dei nutrienti disponibili, fenomeno che può alterare gli ecosistemi fluviali e costieri. La ricaduta delle particelle di fumo sugli ambienti urbani contribuisce inoltre all’aumento delle polveri depositate su strade e superfici, che possono essere rimesse in sospensione dal traffico, prolungando l’esposizione degli abitanti anche a distanza di giorni dall’incendio.

Gli incendi dolosi in Sicilia, dunque, non sono soltanto un problema di ordine pubblico o di perdita di patrimonio naturale, ma rappresentano una vera e propria emergenza sanitaria e climatica. Il consumo di suolo, la riduzione delle coperture vegetali e la ripetuta esposizione della popolazione a fumi tossici creano condizioni di vulnerabilità ambientale che richiedono interventi coordinati di prevenzione, gestione del territorio, sorveglianza sanitaria e monitoraggio della qualità dell’aria su scala regionale.

Sardegna: desertificazione

La desertificazione in Sardegna è un processo ormai avanzato e riconosciuto a livello nazionale ed europeo come una delle principali minacce ambientali dell’isola, con implicazioni dirette sulla qualità dei suoli, sulla disponibilità idrica e sulla salute delle comunità locali.

Secondo le valutazioni del Ministero dell’Ambiente e dell’ISPRA, oltre il 60 per cento del territorio sardo è classificato come “a rischio medio-alto di desertificazione”, con aree del Campidano, del Sulcis, dell’Oristanese e di alcune zone interne che mostrano già segnali di degrado irreversibile. Le cause sono multifattoriali: l’aumento delle temperature medie, spesso superiori di 1,5–2 °C rispetto alle medie storiche; la riduzione delle precipitazioni annuali, con flussi pluviometrici scesi anche del 20/30 per cento in alcune aree negli ultimi decenni; la crescente irregolarità delle piogge, concentrate in eventi brevi e intensi che non riescono a ricaricare adeguatamente le falde. Queste condizioni, unite alla pressione agricola, al sovrapascolamento e all’abbandono di terreni marginali, determinano perdita di sostanza organica, erosione, compattamento del suolo e progressiva salinizzazione delle aree costiere.

La degradazione dei suoli ha conseguenze rilevanti sulla qualità dell’aria: superfici aride e prive di vegetazione rilasciano più facilmente polveri sottili (PM10) e particolato minerale che possono essere trasportati dal vento su lunghe distanze, aumentando i livelli di inquinamento atmosferico nelle aree rurali e urbane, soprattutto durante i mesi estivi. Episodi frequenti di trasporto eolico di polveri sahariane, che trovano nei terreni desertificati un importante amplificatore locale, determinano picchi di PM10 che superano ampiamente i limiti giornalieri, con effetti acuti sulla salute respiratoria. L’esposizione a tali polveri è associata a un incremento dei ricoveri per asma, bronchiti e riacutizzazioni della BPCO, oltre a un aggravamento delle condizioni cardiovascolari nei soggetti vulnerabili.

La desertificazione incide anche sulla qualità e sulla disponibilità delle risorse idriche: la riduzione delle piogge e l’aumento dell’evaporazione diminuiscono il volume dei bacini idrici e alterano la composizione chimica dell’acqua, con rischi di concentrazione di microinquinanti e sali. La scarsità d’acqua costringe in alcune stagioni a ridurre l’irrigazione agricola e, in casi estremi, a imporre razionamenti idropotabili, con conseguenze igienico-sanitarie sulle comunità più isolate. La perdita di copertura vegetale rende inoltre il territorio più vulnerabile agli incendi, che a loro volta accelerano il degrado dei suoli e aumentano la quantità di particolato fine immesso in atmosfera, creando un circolo vizioso tra siccità, combustioni e inquinamento.

Nel complesso, la desertificazione in Sardegna non rappresenta solo un rischio ecologico, ma una minaccia diretta alla salute pubblica, alla sicurezza idrica e alla stabilità socioeconomica delle aree interne e costiere. Contrastarla richiede interventi integrati di gestione del territorio, recupero dei suoli, rimboschimento, uso sostenibile delle risorse idriche e adattamento climatico, per evitare che un processo già avanzato diventi irreversibile nelle prossime decadi.

E tutto questo è merito dell’uomo!