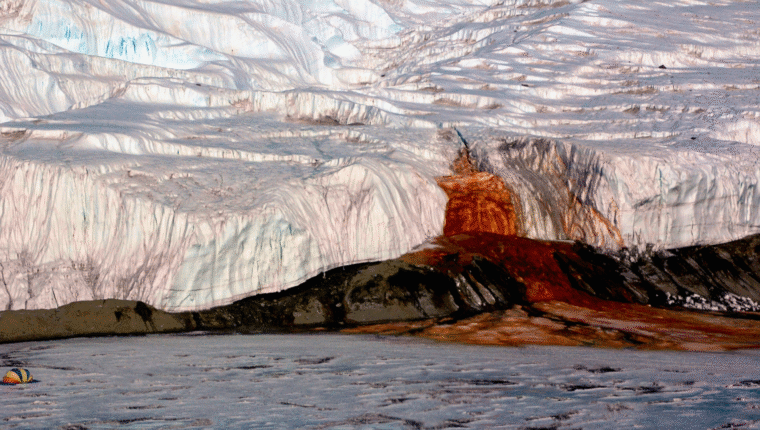

Nel cuore del continente più inospitale del Pianeta, l’Antartide, esiste un luogo che sfida ogni logica: le Blood Falls, le famose Cascate di Sangue. Tra le distese bianche del ghiaccio perenne, infatti, si apre una ferita rossa che sembra scorrere direttamente dalle viscere della Terra. È uno spettacolo che colpisce chiunque ci si trovi davanti, e che per anni ha alimentato teorie, ipotesi e suggestioni.

Ma oggi, grazie a nuove tecnologie e studi interdisciplinari, conosciamo molto di più sulle dinamiche che trasformano una cascata ghiacciata in un inquietante fiume rosso. E soprattutto, sappiamo che ciò che avviene sotto i nostri occhi potrebbe avere molto da raccontare anche sugli ecosistemi extraterrestri e sulla resilienza della vita in condizioni estreme.

Come si formano le cascate di sangue

Il fenomeno delle cascate di sangue è stato scoperto nel 1911 dal geologo australiano Thomas Griffith Taylor, durante una spedizione britannica in Antartide. All’epoca si pensava che il colore fosse dovuto alla presenza di alghe rosse, ma già negli anni successivi si è capito che la spiegazione era geochimica, non biologica. Solo di recente, però, la scienza ha potuto analizzare con precisione cosa accade davvero sotto quel ghiacciaio.

Le Blood Falls si trovano nella Valle di Taylor, una delle Dry Valleys dell’Antartide Orientale. Nascono da un antico lago subglaciale, intrappolato da oltre un milione e mezzo di anni sotto circa 400 metri di ghiaccio. Questo lago salino è isolato dal resto dell’ambiente antartico e contiene acqua molto salata e ricca di ferro. Quando parte dell’acqua salata riesce a risalire lentamente attraverso le fratture del ghiaccio, entra in contatto con l’ossigeno dell’atmosfera. Il ferro disciolto si ossida, dando luogo alla tipica colorazione rosso ruggine.

Una scoperta ancora più recente, pubblicata nel 2023 sulla rivista scientifica “Frontiers in Astronomy and Space Sciences“, ha aggiunto un nuovo tassello al puzzle. Un team guidato da Kenneth Livi, ricercatore della Johns Hopkins University, ha rilevato che il ferro responsabile del colore rosso delle Blood Falls non è presente solo sotto forma di ossido, come si pensava in precedenza, ma anche in forma di nanosfere. Si tratta di particelle minuscole, circa 100 volte più piccole di un globulo rosso, composte non solo da ferro, ma anche da altri elementi come silicio, calcio, alluminio e sodio e che, grazie alla loro struttura unica, potrebbero spiegare come il ferro viene trasportato in ambienti estremi. A differenza dei minerali tradizionali, queste nanosfere non hanno una struttura cristallina ordinata, quindi non possono essere classificate come minerali veri e propri.

Un ecosistema estremo che parla del nostro futuro

Uno degli aspetti più affascinanti delle Blood Falls riguarda la presenza di microrganismi che riescono a sopravvivere in condizioni estreme. I microbi che vivono nel lago sotto il ghiacciaio Taylor sono un esempio di ecosistema chiuso, senza luce, ossigeno o contatto con l’ambiente esterno per oltre un milione di anni. Eppure, sono ancora vivi, attivi e perfettamente adattati.

Questa scoperta ha avuto un impatto enorme sugli studi di astrobiologia: capire come la vita riesca a sopravvivere in condizioni tanto ostili può aiutarci a cercarla in luoghi simili del nostro sistema solare, come le lune ghiacciate di Giove e Saturno (Europa ed Encelado). Le Blood Falls diventano così un laboratorio naturale non solo per i geologi, ma anche per gli scienziati che studiano l’origine e la resilienza della vita.

Le Cascate di Sangue in Antartide, inoltre, mostrano come l’equilibrio tra elementi naturali possa produrre sistemi complessi e autonomi, capaci di rigenerarsi e funzionare senza intervento umano. Allo stesso tempo, il fatto che l’intero sistema sia vulnerabile agli effetti del riscaldamento globale solleva interrogativi su come i cambiamenti climatici possano compromettere equilibri millenari in tempi brevissimi.

La ricerca sul campo è molto complicata, ma alcune missioni recenti, come quelle coordinate dal National Science Foundation e da vari centri di ricerca universitari americani, hanno permesso di prelevare campioni e mappare il flusso dell’acqua attraverso il ghiaccio, usando strumenti geotermici e radar sotterranei. Le Blood Falls, insomma, sono ancora oggi un punto chiave della scienza ambientale.

Le difficoltà della tutela in un continente estremo

Studiare e proteggere le Cascate di Sangue è tutt’altro che semplice. Innanzitutto perché si trovano in una delle aree più isolate e difficili da raggiungere del Pianeta: le Valli Secche di McMurdo, in Antartide orientale, a più di 3.000 chilometri dalla base più vicina. Le condizioni climatiche estreme e il fatto che le valli siano praticamente prive di neve rendono le spedizioni costose e logisticamente complesse.

In secondo luogo, tutta l’Antartide è regolata dal Trattato Antartico, che vieta lo sfruttamento commerciale delle risorse e impone rigide regole sulla presenza umana, per proteggere l’ecosistema. Questo rende difficile avviare programmi stabili di ricerca o valorizzazione del territorio, ma garantisce una certa protezione dal turismo eccessivo o da interventi invasivi.

E poi c’è il turismo. Alcuni tour organizzati per ricercatori e fotografi includono l’area nel loro percorso, anche se le visite sono estremamente limitate e controllate. La sfida è quella di bilanciare la necessità di approfondire la conoscenza scientifica con il rispetto per un luogo che, proprio perché incontaminato, rappresenta un valore in sé. La banalizzazione mediatica costituisce infine un altro tasto dolente: immagini e video delle cascate di sangue vengono spesso condivisi in modo sensazionalistico, alimentando miti infondati e distorcendo la realtà scientifica. Per questo è importante che la divulgazione sia accurata, accessibile ma rigorosa, e che serva a stimolare curiosità e rispetto verso la complessità dei sistemi naturali.