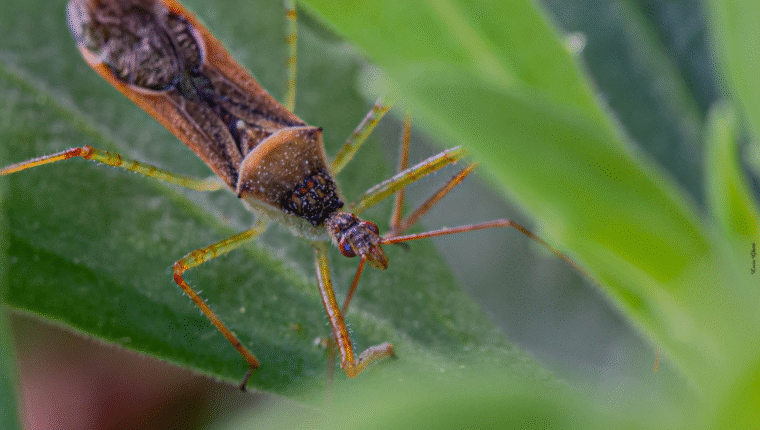

Arrivata dal Nord America, la cimice assassina si è oramai diffusa in diverse regioni italiane. Precisamente indicata come Zelus renardii, questo insetto si è guadagnato un nome che suona minaccioso ma nasconde una storia scientifica interessante. A differenza delle cimici comuni che invadono le case attirate dal calore e lasciano dietro di sé un odore sgradevole, questa specie vive all’aperto e ha un comportamento molto diverso. È un predatore silenzioso, che caccia nei giardini e negli orti, ma che in rare occasioni può interagire con l’uomo.

Cimice assassina un predatore adattabile

La cimice assassina si distingue per la capacità di colonizzare ambienti vicini all’uomo. Si aggira tra siepi, campi coltivati, parchi urbani e balconi fioriti, ed è particolarmente attiva tra la tarda primavera e l’estate. A renderla così efficace come predatore è una caratteristica unica, ha le zampe anteriori ricurve e coperte da una sostanza collosa, che usa come vere e proprie trappole. Una volta immobilizzata la preda, la trafigge con il rostro, un ago affilato, e ne succhia i fluidi interni. Questo stile di caccia, simile a quello delle mantidi, le permette di nutrirsi di una vasta gamma di insetti e di sopravvivere in contesti ambientali molto diversi.

Un aiuto per l’agricoltura?

Agricoltori e ricercatori la osservano con attenzione perché può diventare un alleato naturale nella lotta a parassiti dannosi. Da un lato è considerata un prezioso alleato contro parassiti dannosi come afidi, mosche della frutta e soprattutto la sputacchina, l’insetto che trasmette la Xylella fastidiosa agli ulivi. Secondo ricerche condotte dall’Università di Bari, la sua presenza potrebbe contribuire a contenere la diffusione della malattia che sta mettendo in ginocchio gli uliveti del Sud Italia. Dall’altro lato, però, la cimice assassina non fa distinzioni e può predare anche insetti utili, come le coccinelle o i crisopidi, compromettendo così gli equilibri biologici già esistenti. Non è quindi ancora chiaro se la sua diffusione porterà più benefici o problemi agli ecosistemi italiani.

Cimice assassina: come gestirla

Nonostante il nome inquietante, la cimice assassina non trasmette malattie né succhia sangue. Diventa fastidiosa solo se disturbata o intrappolata, ad esempio nei panni stesi o in una scarpa, e in quel caso può mordere. Il dolore, descritto come più intenso di una puntura d’ape, provoca gonfiore, rossore e prurito che durano alcuni giorni. Raramente si registrano reazioni più serie, come lievi sintomi allergici, ma di solito la guarigione è spontanea. In caso di morso, basta lavare la zona con acqua e sapone, applicare ghiaccio e, se necessario, usare creme lenitive o un analgesico. L’assistenza medica è raramente necessaria, ma se il gonfiore aumenta è consigliabile consultare un dottore.

Riconoscerla è semplice, ha il corpo snello di circa un centimetro e mezzo, colorazione dal verde al giallo con sfumature rossastre e zampe anteriori ricurve simili a pinze.

Parole d’ordine: cautela

La cimice assassina non è sicuamente un mostro da eliminare, ma nemmeno un alleato da celebrare senza riserve. È piuttosto un nuovo attore nel mosaico della biodiversità italiana, con un ruolo ancora da valutare tra vantaggi agricoli e rischi ecologici. La sua diffusione ci ricorda che gli equilibri naturali sono in continua evoluzione e che ogni specie, anche quelle che suscitano timore, merita di essere osservata e compresa prima di essere giudicata.