La Fossa delle Marianne è il punto più profondo conosciuto degli oceani terrestri e uno dei luoghi più estremi del Pianeta. Situata nell’Oceano Pacifico occidentale, a est delle Isole Marianne, questa depressione abissale raggiunge profondità vertiginose, tanto da poter contenere l’intero Monte Everest e avere ancora spazio sopra la vetta. La sua unicità risiede anche nella sua rilevanza scientifica: è un laboratorio naturale per lo studio della geologia delle fosse oceaniche e degli ecosistemi estremofili. Nei suoi abissi, dove la pressione è oltre mille volte superiore a quella atmosferica e la luce solare non arriva mai, si nasconde una biodiversità sorprendente, adattata a condizioni che per la maggior parte della vita sulla Terra sarebbero letali.

Un abisso modellato dalla geologia del Pianeta

Questa lunga depressione arcuata è stata generata dalla subduzione della placca pacifica sotto la placca delle Filippine. Si estende per circa 2.550 chilometri e raggiunge la profondità massima conosciuta nel Challenger Deep, stimata in circa 10.984 metri, secondo misurazioni effettuate nel 2010 dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Il fondale è caratterizzato da fanghi e sedimenti finissimi, accumulati nel corso di milioni di anni, e da un ambiente privo di luce dove regnano oscurità e pressione estrema.

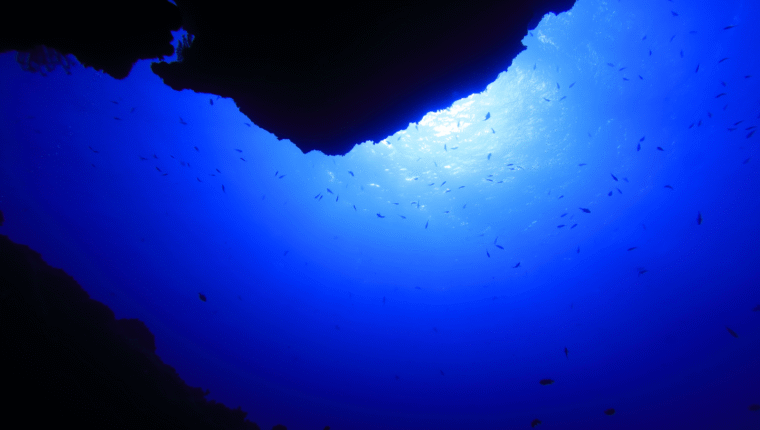

A queste profondità, la vita ha sviluppato adattamenti straordinari: organismi come anfipodi giganti, cetrioli di mare trasparenti e batteri chemiosintetici prosperano grazie a processi che non dipendono dalla fotosintesi. La Fossa è anche un punto di interesse geologico cruciale per comprendere la dinamica delle placche e il ciclo dei materiali nella crosta terrestre. Fenomeni come terremoti e vulcanismo sottomarino trovano qui un’origine o un punto di influenza diretta.

Dalle prime misurazioni alle spedizioni moderne

La conoscenza di questo abisso ha inizio nel 1875, quando la spedizione britannica HMS Challenger ne misurò per la prima volta la profondità usando un cavo di canapa. Da allora, la tecnologia ha permesso indagini sempre più accurate grazie ai sonar multibeam e alle immersioni con batiscafi.

Il primo equipaggio umano a raggiungere il Challenger Deep fu quello del batiscafo Trieste nel 1960, con il tenente della US Navy Don Walsh e l’oceanografo svizzero Jacques Piccard, che toccarono i 10.916 metri. Dopo oltre 50 anni, nel 2012, il regista James Cameron effettuò un’immersione in solitaria a bordo del Deepsea Challenger, portando nuove immagini e campioni dal fondale. Più recentemente, spedizioni come quelle del sommergibile DSV Limiting Factor hanno compiuto immersioni multiple, mappando il fondale con dettaglio senza precedenti.

La Fossa delle Marianne è diventata un vero e proprio laboratorio naturale, capace di offrire agli scienziati scoperte che spaziano dall’ecologia all’ingegneria biotecnologica. Le ricerche scientifiche hanno rivelato la presenza di microplastiche anche a quelle profondità estreme, intrappolate nei sedimenti e ingerite da organismi bentonici. Analisi condotte su anfipodi e altri invertebrati abissali hanno mostrato fibre e frammenti provenienti da prodotti sintetici di uso comune, segno inequivocabile che l’inquinamento superficiale riesce a penetrare fino agli abissi più remoti.

Recenti studi microbiologici hanno identificato nuove specie batteriche capaci di metabolizzare composti tossici come i PCB e gli idrocarburi policiclici aromatici. Questi microrganismi estremofili non solo sopravvivono in condizioni di pressione e oscurità assolute, ma potrebbero aprire la strada a future applicazioni biotecnologiche, dalla depurazione ambientale alla sintesi di molecole utili per l’industria farmaceutica.

Un patrimonio naturale da proteggere

Nonostante l’inaccessibilità, questo ambiente non è immune dalle attività umane, tra inquinamento da plastica e sostanze chimiche persistenti e cambiamento climatico.

L’area è parzialmente protetta come parte del Marianas Trench Marine National Monument, istituito nel 2009 dagli Stati Uniti per salvaguardare non solo il fondale, ma anche le acque sovrastanti e le specie che vi vivono. Naturalmente, non esiste un turismo diretto verso la Fossa per via delle difficoltà logistiche ed economiche, ma iniziative di divulgazione scientifica e spedizioni virtuali consentono al pubblico di “visitarla” in maniera sostenibile.

Un’icona di mistero

Il fascino della Fossa delle Marianne ha alimentato un ricco immaginario collettivo. Le leggende locali delle Isole Marianne, ma anche in Giappone e nelle isole vicine, raccontano che le acque abissali siano dimora di spiriti o creature misteriose. Nei film, in romanzi di fantascienza e perfino in videogiochi, questo luogo viene rappresentato come uno scenario misterioso o minaccioso. Alcune teorie pseudoscientifiche l’hanno descritta come portale verso mondi sconosciuti o rifugio di creature preistoriche. La sua profondità estrema ha ispirato metafore letterarie e artistiche, diventando simbolo dell’ignoto e della sfida umana alla natura. Persino la musica e l’arte contemporanea hanno fatto riferimento alla Fossa, usandola come metafora di introspezione e mistero.