L’Isola di Pasqua – o Rapa Nui, come la chiamano i suoi abitanti – è uno di quei luoghi che sembrano sospesi tra il mito e la realtà. Un puntino nell’Oceano Pacifico, noto per le enormi statue di pietra (i Moai) che scrutano l’orizzonte con sguardo enigmatico. Un sito archeologico a cielo aperto, ma anche un ecosistema vulnerabile e un territorio segnato da un passato di crisi ambientali.

L’isola incarna alla perfezione il paradosso del turismo globale: migliaia di visitatori affascinati dalla sua storia, che rischiano però di comprometterne l’equilibrio. A tutto questo si aggiungono le tensioni tra la popolazione Rapa Nui e lo Stato cileno, l’aumento del livello del mare e l’erosione costiera. Ma accanto alle difficoltà emergono anche segnali incoraggianti, grazie a progetti locali che puntano sulla conservazione del territorio, sull’autonomia alimentare e su un modello di turismo più rispettoso.

Dove si trova l’Isola di Pasqua

L’Isola di Pasqua si trova nell’Oceano Pacifico meridionale, a oltre 3.500 chilometri a ovest della costa cilena, ed è una delle isole abitate più isolate del Pianeta. Fa parte del territorio cileno dal 1888, ma la sua posizione la colloca ben lontana dal continente sudamericano. È situata nel triangolo polinesiano, insieme a isole come Hawaii e Nuova Zelanda: geograficamente appartiene all’Oceania, politicamente al Sud America.

L’isola ha una superficie di circa 160 km² e una sola cittadina, Hanga Roa, dove risiede la quasi totalità della popolazione. La sua posizione remota ha influito profondamente sulla storia, sulla biodiversità e sulle dinamiche sociali e l’ha resa un luogo davvero a sé stante nel contesto cileno e internazionale.

Un ecosistema isolato e fragile

Geograficamente remota e circondata da migliaia di chilometri di oceano, l’Isola di Pasqua ha sviluppato un ecosistema unico ma estremamente delicato. Il suolo vulcanico, le piogge irregolari e l’assenza di corsi d’acqua permanenti rendono la disponibilità di risorse naturali molto limitata. L’isola era un tempo ricoperta da una fitta vegetazione, ma nei secoli è andata incontro a una progressiva deforestazione, che ha compromesso l’equilibrio idrogeologico e favorito l’erosione dei terreni.

Oggi la flora dell’isola è composta principalmente da specie introdotte, e gli sforzi per reintrodurre piante originarie sono spesso ostacolati da condizioni climatiche difficili e dalla pressione turistica. Anche la fauna è piuttosto limitata: molte specie endemiche sono andate perse, e oggi la biodiversità terrestre è fortemente ridotta.

Il turismo ha portato benefici economici, ma ha anche aumentato il carico sulle infrastrutture e sui sistemi ecologici locali. Sono circa 7.000 i residenti nell’Isola e devono gestire le difficoltà legate allo smaltimento dei rifiuti, alla qualità dell’acqua e alla tutela dei siti archeologici, messi a rischio dall’erosione e dal cambiamento climatico.

Nonostante questo, la comunità locale sta cercando di invertire la rotta, investendo in pratiche agroecologiche, sistemi di raccolta dell’acqua piovana e iniziative di riforestazione. Queste azioni, seppur ancora limitate, dimostrano la volontà di trovare un equilibrio tra preservazione ambientale e benessere della popolazione.

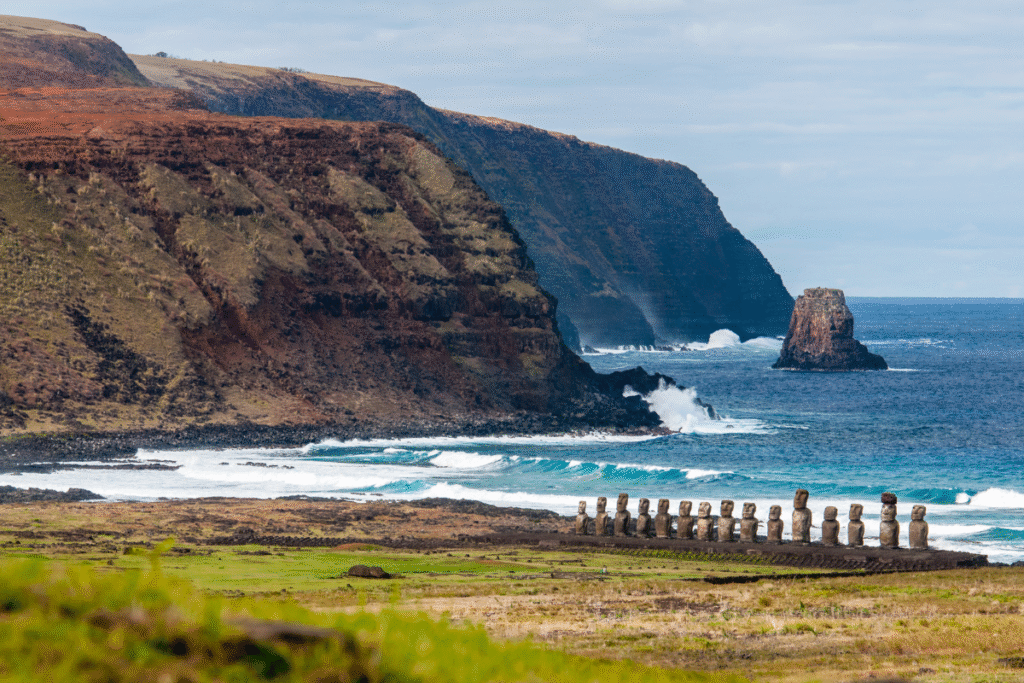

Le statue Moai e la gestione delle risorse

I Moai sono il simbolo indiscusso dell’Isola di Pasqua. Queste statue monolitiche, scolpite tra l’XI e il XVII secolo, rappresentano gli antenati divinizzati della civiltà Rapa Nui. In molti casi superano i 10 metri d’altezza e pesano diverse tonnellate.

La costruzione dei Moai è stata al centro di uno dei più discussi collassi ecologici della storia. Secondo alcune ricostruzioni, l’estrazione del legname necessario per trasportare le statue avrebbe portato a un disboscamento massiccio dell’isola, contribuendo al degrado del suolo, alla perdita di biodiversità e al declino della civiltà. Altri studiosi mettono in discussione questa narrazione, suggerendo che il declino sia stato causato anche da fattori esterni come l’arrivo degli Europei, le malattie e la tratta degli schiavi.

Qualunque sia la verità, il caso di Rapa Nui offre una lezione ancora attuale: una gestione sbilanciata delle risorse può compromettere la sopravvivenza di un’intera comunità. Oggi i Moai non sono solo attrazioni turistiche, ma anche un monito. Le autorità locali e internazionali stanno cercando di proteggerli dalla salsedine e dall’erosione, anche se il sito resta vulnerabile.

Il parco nazionale Rapa Nui è stato inserito dall’UNESCO tra i Patrimoni dell’Umanità e, dal 2017, la gestione è affidata congiuntamente allo Stato cileno e alla comunità indigena Ma’u Henua. Questo passaggio ha segnato un’importante svolta verso una maggiore autonomia della popolazione locale nella conservazione del proprio patrimonio.

La civiltà Rapa Nui: origine, lingua e cultura

La popolazione originaria dell’isola, i Rapa Nui, ha sviluppato una cultura autonoma e ricca, che affonda le sue radici nella Polinesia orientale. Si ritiene che i primi insediamenti risalgano all’VIII secolo d.C., anche se alcune teorie li anticipano di alcuni secoli. La civiltà si è evoluta in relativo isolamento, sviluppando una lingua, una religione e una struttura sociale proprie.

La lingua Rapa Nui, parlata ancora oggi da parte della popolazione, è una lingua austronesiana che ha rischiato l’estinzione a causa della colonizzazione e della scuola in lingua spagnola. Oggi si sta assistendo a un movimento di recupero, grazie a iniziative educative e culturali. I canti, le danze, i tatuaggi e le arti visive tradizionali sono ancora parte della vita quotidiana e vengono trasmessi alle nuove generazioni.

E poi c’è l’aspetto spirituale: gli antenati venivano venerati come intermediari tra il mondo umano e quello naturale, e la costruzione dei Moai rappresentava un atto di devozione collettiva. La società era strutturata in clan familiari, ognuno con il proprio territorio e i propri rituali.

Il contatto con gli Europei, iniziato nel XVII secolo, ha purtroppo avuto conseguenze devastanti: malattie, deportazioni e missioni religiose hanno causato un drastico calo demografico e un’erosione culturale. Eppure, la comunità Rapa Nui ha dimostrato una notevole resilienza, mantenendo viva la propria identità e rivendicando con forza il diritto a gestire il proprio patrimonio.

Controversie ambientali, turistiche e politiche

La bellezza e il mistero dell’Isola di Pasqua attirano ogni anno migliaia di turisti, ma la crescita del settore ha sollevato non poche preoccupazioni. Il numero di arrivi ha raggiunto picchi insostenibili per una comunità così piccola: si parla di oltre 100.000 visitatori annui, a fronte di una popolazione residente di circa 7.000 persone. Questo ha causato un sovraccarico infrastrutturale, aumento dei rifiuti, consumo eccessivo d’acqua e impatti negativi sui siti archeologici.

Il cambiamento climatico aggrava ulteriormente la situazione. L’innalzamento del livello del mare minaccia le piattaforme su cui poggiano i Moai, e l’erosione costiera sta già danneggiando alcuni siti. Alcuni esperti hanno segnalato la necessità urgente di interventi per salvaguardare il patrimonio culturale e naturale dell’isola.

A questo si aggiungono tensioni di tipo politico. La comunità Rapa Nui chiede maggiore autonomia nella gestione del territorio, della cultura e dell’economia. Il rapporto con il governo cileno è spesso complicato: da una parte ci sono fondi pubblici destinati al turismo e alla conservazione, dall’altra c’è una percezione diffusa di marginalizzazione.

Nel 2018, le autorità locali hanno introdotto una legge che limita la permanenza dei visitatori a 30 giorni e impone l’ingresso solo con prenotazione in strutture autorizzate. Inoltre, sono aumentati i controlli sull’accesso ai siti archeologici più fragili. Molti, però, ritengono che queste misure siano ancora insufficienti e che serva una strategia di lungo periodo per garantire una reale sostenibilità ambientale e culturale.

Rapa Nui tra tradizione e sostenibilità

Nonostante le difficoltà, l’Isola di Pasqua sta cercando di costruire un futuro più sostenibile, puntando su soluzioni locali e sulla valorizzazione della propria identità.

Uno dei campi più attivi è quello dell’agricoltura. I progetti di orti comunitari e coltivazioni tradizionali, come quelli promossi dal Centro di Agricoltura Sostenibile di Rapa Nui, mirano a ridurre la dipendenza dalle importazioni e a recuperare saperi ancestrali. L’obiettivo è ripristinare varietà autoctone e promuovere pratiche agroecologiche in grado di rigenerare il suolo e risparmiare acqua.

Per la gestione dei rifiuti, si stanno sperimentando sistemi di compostaggio, raccolta differenziata e riduzione della plastica. Diverse scuole dell’isola partecipano a programmi educativi incentrati sull’ambiente, coinvolgendo le nuove generazioni nella tutela del territorio.

Alcune imprese locali stanno sviluppando modelli di turismo lento, basati su esperienze culturali, visite guidate a basso impatto e soggiorni in strutture gestite direttamente da famiglie Rapa Nui. Questi progetti puntano a ridistribuire i benefici economici e a ridurre la pressione sui luoghi più fragili.