C’è una legge che non compare nei codici civili né nei trattati di fisica teorica, ma governa inesorabilmente la nostra quotidianità. È la Legge di Murphy, e anche se non l’abbiamo mai letta su carta intestata, la conosciamo bene. È quella forza invisibile che fa cadere la fetta di pane sempre dal lato imburrato, che manda in crash il computer cinque minuti prima di salvare il documento, che rompe la stampante solo quando serve davvero. E no, non è solo sfortuna. È una visione del mondo – ironica, fatalistica, e stranamente precisa – che ha trovato spazio non solo nelle conversazioni da bar, ma anche nella letteratura, nella cultura pop e persino nella scienza.

Che cos’è la Legge di Murphy

La Legge di Murphy prende il nome da Edward A. Murphy Jr., ingegnere aeronautico statunitense attivo nel secondo dopoguerra. Si racconta che durante un test con sistemi di decelerazione per piloti, un tecnico avesse installato dei sensori al contrario, compromettendo l’intero esperimento. Da lì la frase che fece storia: “If there’s a way to do it wrong, he’ll find it”. Da quella battuta, trasformata e sintetizzata nel celebre assioma “Anything that can go wrong will go wrong” (Tutto ciò che può andare storto, lo farà), nasce un’intera filosofia della sfortuna organizzata.

La Legge di Murphy non è un principio scientifico nel senso stretto del termine, ma una constatazione empirica elevata al rango di regola universale. È l’intuizione che, in un sistema complesso, l’errore non solo è possibile: è probabile. Ed è proprio questa sua crudele attendibilità a renderla così popolare.

Cosa dice davvero (e come si è evoluta)

La formulazione originale ha generato innumerevoli varianti, sottoregole e “corollari murphiani”, al punto che oggi esiste una vera e propria letteratura parallela. Alcuni esempi degni di nota:

- “Il cavo che serve è sempre quello che manca.”

- “Appena lavi l’auto, piove.”

- “Se qualcosa può andar peggio, lo farà.”

- “I progetti durano sempre più del previsto e costano più di quanto si pensasse.”

Non si tratta solo di battute da agenda scolastica. Queste “leggi del caos prevedibile” riflettono una consapevolezza profonda della complessità del reale e delle conseguenze inattese di ogni scelta umana. In fondo, la Legge di Murphy è anche una forma di modestia epistemologica: ci ricorda che pianificare non è garanzia di successo, e che l’imprevisto è l’unica vera costante.

Nella letteratura: dal disastro al destino

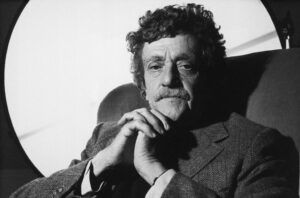

La Legge di Murphy ha attraversato la narrativa moderna con disinvoltura. La si riconosce nelle trame dei romanzi di Kurt Vonnegut (nella foto), dove l’assurdo è regola e la sfortuna è cosmica. È implicita nei racconti di Raymond Carver, dove tutto ciò che può andare storto nei rapporti umani, puntualmente lo fa. La sua eco risuona nei romanzi di Don DeLillo, che mostrano quanto l’ipercontrollo porti inevitabilmente al fallimento.

In letteratura, Murphy non è tanto una citazione, quanto un principio drammaturgico: è ciò che mette in moto la crisi, ciò che trasforma il quotidiano in narrativo. Senza errore, non c’è storia. E Murphy, in questo senso, è un perfetto deus ex machina… al contrario.

In TV e cultura pop: l’ironia dell’inevitabile

La televisione ha fatto della Legge di Murphy un intero genere narrativo. Le sitcom americane, da Friends a How I Met Your Mother, ne sono costellate: ogni situazione quotidiana si trasforma in catastrofe leggera, ogni buona intenzione sfocia in disastro. Anche le serie più sofisticate, come Breaking Bad o Fargo, sono costruite attorno a eventi che degenerano proprio perché qualcosa va esattamente come non doveva andare.

Nell’universo dei cartoni animati, I Simpson hanno fatto della Legge di Murphy una regola di scrittura: ogni episodio è un manifesto del principio secondo cui “l’imprevisto rovinerà tutto, e lo farà in modo esilarante”.

Murphy ha trovato spazio anche nel cinema — si pensi a Final Destination, dove la concatenazione degli eventi mortali sembra dettata proprio da questa legge invisibile — o in film come Il favoloso mondo di Amélie, dove ogni piccolo gesto scatena reazioni a catena incontrollabili.

Leggi anche: Cos’è l’effetto butterfly