Tra le pareti rocciose del Karakorum, dell’Hindu Kush e delle montagne afghane, si muove con eleganza il markhor (Capra falconeri), noto anche come capra a vite, capra di Marco Polo o capra selvatica del Kashmir. Il suo nome deriva dalla lingua persiana e significa letteralmente divoratore di serpenti, anche se, effettivamente, non è un predatore. Ma la sua fama nasce dai corni spettacolari, lunghi, avvolti su loro stessi come una doppia elica, unici nel regno animale.

Per decenni è stato vicino all’estinzione, braccato per le sue corna e messo in pericolo dalla competizione con il bestiame domestico. Oggi, grazie a progetti di conservazione mirati, sta tornando a popolare i crinali dove era quasi scomparso. Un animale strano, sfuggente, eppure fondamentale per gli equilibri delle montagne che abita.

Le caratteristiche fisiche del markhor e il ruolo delle sue corna

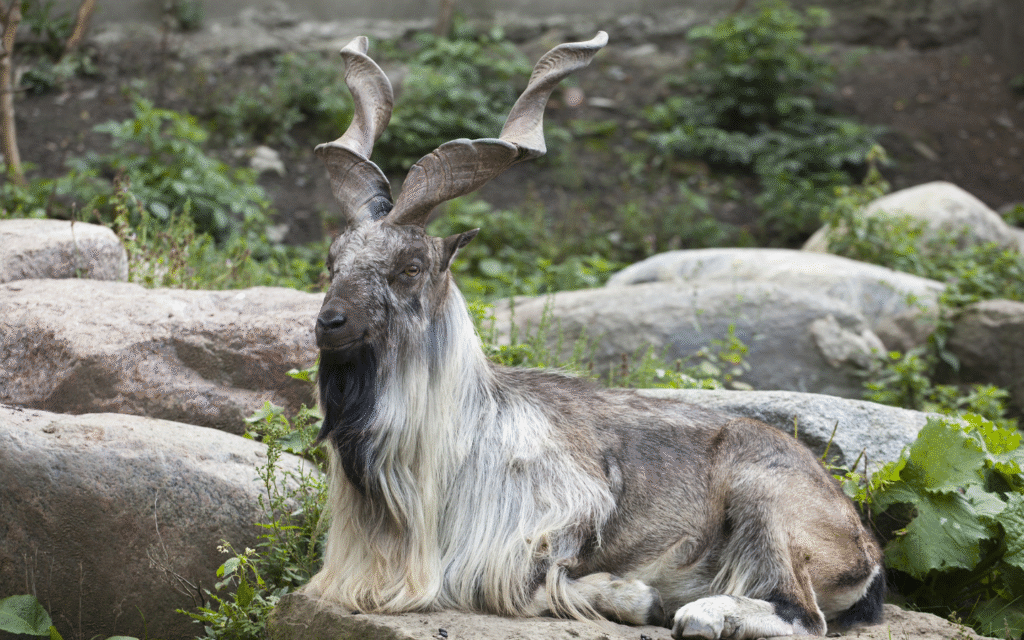

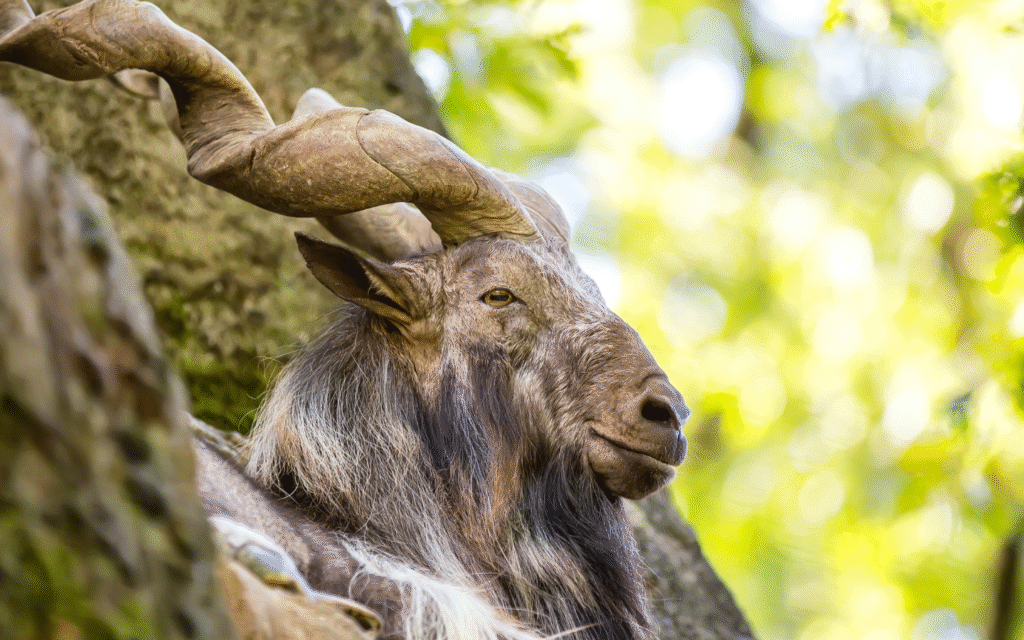

Il markhor è una capra selvatica imponente, che può raggiungere il metro al garrese e pesare fino a 100 kg (gli esemplari maschi). La sua caratteristica più evidente sono i corni a spirale, che nei maschi adulti possono superare anche 1,5 metri di lunghezza, con torsioni multiple che ricordano una vite di legno scolpita. Le femmine li hanno più piccoli, ma comunque ben visibili.

Il corpo è muscoloso, con zampe robuste e zoccoli adatti a salite impossibili su pendenze estreme. Il pelo cambia colore a seconda della stagione: in estate è corto e marrone, mentre in inverno diventa più folto e grigiastro, con una barba lunga e fluente che nei maschi può sembrare una criniera. Il viso è stretto, lo sguardo attento, le orecchie dritte: tutto nel markhor suggerisce vigilanza e agilità.

I corni servono a determinare la gerarchia tra i maschi, che durante la stagione riproduttiva si sfidano a colpi frontali impressionanti. Ogni battaglia è anche uno spettacolo: due corpi massicci che si urtano su crinali a picco, con colpi secchi e precisi.

Nel complesso, il corpo di questa capra è un concentrato di adattamenti funzionali: resiste al freddo, si muove su pareti verticali e affronta la scarsità di cibo con una resistenza sorprendente.

Un abitante delle montagne

Il markhor vive in regioni montuose dell’Asia centrale e meridionale, in particolare tra Pakistan, Afghanistan, Tagikistan, India settentrionale e Uzbekistan. Abita pendii rocciosi, vallate isolate e creste montane comprese tra i 1.000 e i 4.000 metri di altitudine. È un animale che ama la solitudine, difficile da osservare, perché si muove tra zone impervie, lontano da qualsiasi disturbo umano.

La sua giornata è scandita dalla ricerca di cibo e dalla sorveglianza continua: predatori come il leopardo delle nevi o l’aquila reale rappresentano una minaccia reale, soprattutto per i cuccioli. Ma il vero pericolo, oggi, è rappresentato dall’uomo. L’espansione dei pascoli, la frammentazione dell’habitat e la concorrenza con il bestiame domestico stanno erodendo i territori di questo animale, rendendolo sempre più vulnerabile.

Un tempo, il markhor era diffuso in vaste aree montane, ma la caccia incontrollata per trofei ha ridotto drasticamente la sua presenza. Fortunatamente, negli ultimi anni, progetti di conservazione in collaborazione con le comunità locali hanno dimostrato che è possibile proteggerlo attraverso un uso sostenibile delle risorse. In alcune zone, l’ecoturismo regolato e i permessi di caccia limitati e costosi hanno incentivato le popolazioni a tutelare la specie piuttosto che sterminarla.

Una dieta scarsa, un comportamento riservato e un rituale di lotta spettacolare

Il markhor è erbivoro e si nutre principalmente di erbe, foglie, germogli e licheni. Nei mesi caldi bruca piante basse, mentre in inverno si accontenta di quello che trova: ramoscelli secchi, muschi e vegetazione di quota. La dieta è povera, ma sufficiente per il suo stile di vita frugale. È un animale capace di resistere a lunghi periodi di magra, adattandosi a ciò che l’ambiente offre.

È attivo soprattutto all’alba e al tramonto, quando scende brevemente a quote più accessibili per nutrirsi. Passa il resto della giornata nascosto o in quota, al riparo da predatori e disturbi. I gruppi sono piccoli e composti da femmine con piccoli, mentre i maschi adulti vivono spesso in solitaria, tornando a interagire solo nella stagione riproduttiva.

Durante il periodo degli accoppiamenti, in inverno, i maschi si affrontano in duelli ritualizzati. Non si fanno male seriamente, ma i colpi sono violenti e rimbombano tra le valli. I corni, avvolti come viti, servono a “bloccare” l’avversario in lotta, in una danza potente e misurata. Il vincitore ottiene il diritto all’accoppiamento.

I piccoli nascono in primavera, in zone sicure e ben nascoste. La madre li alleva da sola, guidandoli presto tra i pendii. Sin da giovani imparano a muoversi su rocce ripide con un’agilità impressionante.

Da animale sacro a simbolo in pericolo

Il markhor ha da sempre occupato un posto particolare nell’immaginario delle popolazioni montane. Le sue corna intrecciate e la sua resistenza estrema lo hanno reso un animale “nobile”, spesso associato a poteri soprannaturali. Il nome stesso — mar (serpente) e khor (mangiatore) — evoca la leggenda di un animale in grado di affrontare i rettili velenosi e proteggere i territori alpini.

Oggi è l’animale nazionale del Pakistan, simbolo di fierezza e resilienza, ma la sua sopravvivenza è tutt’altro che scontata. Per anni è stato cacciato come trofeo raro, fino a quando le popolazioni hanno iniziato a calare drasticamente. In molti casi, solo l’intervento delle comunità locali e dei progetti di conservazione partecipata ha permesso una lenta ripresa. Alcuni programmi prevedono permessi limitati di caccia sportiva per individui non riproduttivi, con i proventi reinvestiti nella protezione dell’habitat.