Di Timbuctù si parla spesso come di un miraggio geografico: un nome che evoca sabbia, carovane, mappe annerite dal tempo. Eppure la sua particolarità non sta solo nella posizione remota, ma nel fatto che un insediamento costruito in terra cruda custodisca uno dei più vasti patrimoni librari dell’Africa.

Siamo ai margini del Sahara, poco a nord della grande ansa del Niger: un ambiente secco, ventoso, dove le moschee di Djingareyber, Sankoré e Sidi Yahia disegnano un profilo urbano unico, fragile e tenacissimo. Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, questo luogo parla di scambi trans-sahariani, di biblioteche private, di maestri e studenti, ma anche di manutenzioni collettive, di erosione e di resilienza.

Cos’è Timbuctù e perché è così particolare

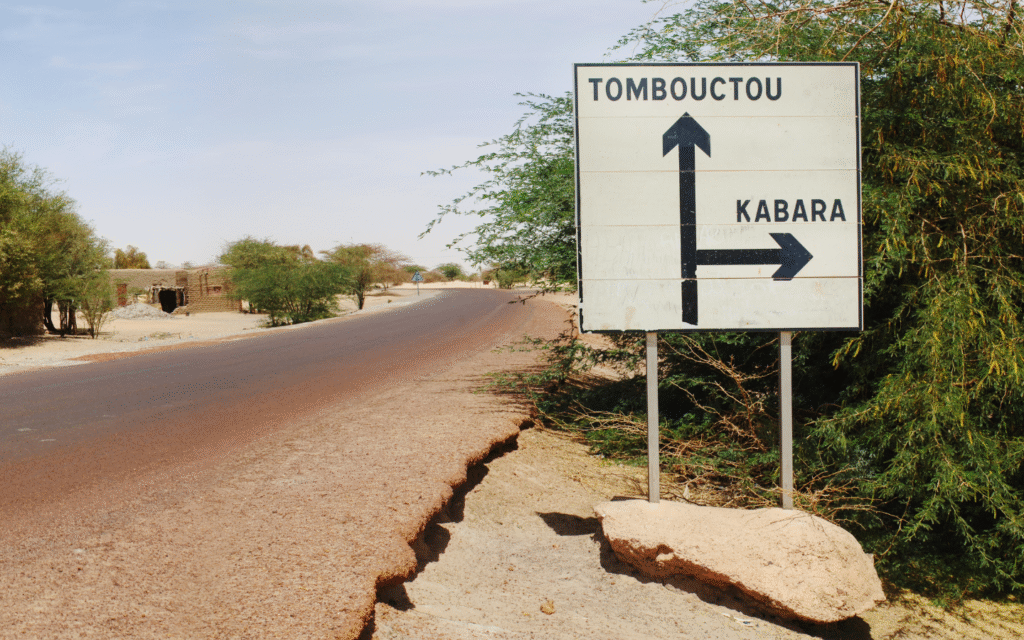

Timbuctù è una città-sahel, sospesa tra la fascia arida del Sahara e la vitalità stagionale del Niger. Questa doppia appartenenza geografica spiega molte delle sue specificità: da un lato, i venti carichi di polvere (l’harmattan) e l’estrema aridità impongono materiali e forme architettoniche capaci di mitigare calore e disidratazione; dall’altro, la vicinanza al fiume (circa 13 chilometri a sud) ha storicamente garantito approvvigionamenti, orti, rotte di collegamento.

L’impianto urbano è dominato dall’architettura in terra cruda del cosiddetto stile sudano-saheliano: murature massicce in banco, supportate da tronchi lignei sporgenti che fungono sia da armatura sia da impalcatura permanente per le riprese d’intonaco. Questi elementi, apparentemente rudimentali, rispondono con precisione al clima: lo spessore accumula inerzia termica, le piccole aperture limitano l’irraggiamento, la manutenzione annuale (il crepissage) ripristina la pelle dell’edificio dopo piogge e sabbie.

Le tre grandi moschee – Djingareyber, Sankoré e Sidi Yahia – non sono solo simboli religiosi; incarnano una competenza costruttiva collettiva tramandata da generazioni di mastri, e definiscono un paesaggio urbano coerente, dove la terra è risorsa, linguaggio e memoria.

Forza e fragilità

In un mondo dominato da cemento e acciaio, Timbuctù mostra l’intelligenza di un materiale ciclico, riciclabile, a bassissimo impatto, che richiede collaborazione sociale e calendario condiviso: una forma di sostenibilità ante litteram.

La città è comunque esposta a problemi ambientali: l’avanzata delle dune minaccia strade e cortili; l’innalzamento termico e l’irregolarità delle piogge stressano il banco; la mancanza di risorse economiche rende più difficile la manutenzione continua. Per questo Timbuctù è particolare: perché unisce la fragilità apparente della terra alla forza della comunità, e perché il suo profilo di sabbia e legno racconta un adattamento ecologico raffinato, maturato lungo secoli nella frontiera tra natura ed esperienza umana.

La storia di Timbuctù

L’origine di Timbuctù è legata ai movimenti nomadi tuareg e alla logistica del commercio trans-sahariano: stazione di sosta, quindi emporio, poi crocevia stabile. Tra XIV e XVI secolo, sotto gli imperi del Mali e del Songhai, la città diventa centro di studi islamici e snodo di merci e idee. Intorno alla moschea di Sankoré nasce un polo di insegnamento coranico e di scienze applicate che, per ampiezza di maestri, studenti e testi, proietta Timbuctù in una rete che tocca il Mediterraneo e il Medio Oriente.

I manoscritti – astronomia, diritto, medicina, poesia, teologia – circolano in botteghe e biblioteche familiari, alimentando un’economia del sapere che affianca quella del sale e dell’oro. La percezione europea, per secoli, ne amplifica l’aura di “città proibita”, ma le ricerche storiche e archeologiche degli ultimi decenni hanno ricomposto un quadro meno esotico e più concreto: un centro urbano africano, con istituzioni e pratiche accademiche proprie, capace di produrre e conservare conoscenza.

Oggi il lavoro di catalogazione, restauro e digitalizzazione prosegue grazie a famiglie di custodi e istituzioni come il Institut des Hautes Études et de Recherches Islamiques Ahmed Baba (IHERI-AB) e reti internazionali.

Un patrimonio minacciato

Nel 2012, durante l’occupazione di gruppi armati, mausolei e parti del tessuto monumentale furono deliberatamente attaccati. La Corte penale internazionale ha processato e condannato Ahmad Al Faqi Al Mahdi per il crimine di guerra di attacco a beni culturali, una sentenza storica che ha segnato un precedente globale nella tutela del patrimonio. Parallelamente, migliaia di manoscritti furono messi in salvo da bibliotecari e cittadini attraverso una rischiosissima evacuazione verso Bamako.

Dopo anni di conservazione e studio nella capitale, le prime casse – diverse centinaia – hanno cominciato a rientrare a Timbuctù, con programmi di protezione e digitalizzazione che mirano ad assicurare accesso e sopravvivenza alle collezioni.

L’immagine romantica sfuma così in una storia concreta di responsabilità condivisa, in cui l’eredità libraria diventa laboratorio vivente per storici, arabisti, restauratori, climatologi dei materiali e, non ultimo, per la comunità locale che continua a esserne la vera infrastruttura.

Come proteggere Timbuctù

Conservare Timbuctù significa lavorare con (e non contro) l’ambiente saheliano. Le architetture in banco chiedono manutenzione costante, conoscenza dei cicli meteorologici e una gestione attiva della sabbia.

Negli ultimi anni, progetti coordinati dall’UNESCO e dalle autorità maliane hanno puntato su interventi mirati: consolidamenti, drenaggi, barriere anti-insabbiamento, revisione degli impianti nelle moschee per ridurre rischi di incendio, oltre alla ricostruzione dei mausolei distrutti. Le attività tecniche si intrecciano con la trasmissione dei saperi dei maestri muratori e con azioni di educazione comunitaria, perché il banco non è solo materiale, è pratica sociale.

In parallelo procede la salvaguardia dei manoscritti, sperimentando condizioni microclimatiche adatte alla carta e alle pergamene in un contesto desertico e investendo nella digitalizzazione per moltiplicare l’accesso e ridurre la pressione sui documenti originali.

Sul fronte del turismo, la sicurezza resta la variabile più delicata: la contrazione delle presenze ha impoverito l’indotto, ma ha anche aperto una riflessione su modelli di turismo consapevole, a bassa impronta e ad alto contenuto culturale, capaci di sostenere artigianato, guide locali, biblioteche di famiglia, e di contribuire alle spese di manutenzione ordinaria delle architetture di terra.

All’orizzonte permangono sfide ambientali comuni al Sahel – desertificazione, stress idrico, eventi meteorologici estremi – che richiedono monitoraggi, microinfrastrutture verdi e politiche urbane sensibili al clima. Timbuctù, in questo quadro, diventa un esempio di sostenibilità per l’Africa arida: un luogo in cui la conservazione del patrimonio coincide con l’adattamento climatico e con nuove forme di economia culturale.