Negli ultimi giorni l’uragano Melissa ha ricordato al mondo quanto possa essere devastante la potenza della natura. La tempesta, definita “di portata storica” dagli esperti del National Hurricane Center, ha devastato ampie zone dei Caraibi, lasciando dietro di sé quasi 50 vittime e migliaia di sfollati. In Giamaica, una delle aree più colpite, si contano almeno 19 morti e danni ingenti nelle parrocchie occidentali di Westmoreland e St. Elizabeth, dove intere comunità sono rimaste isolate per ore senza elettricità né comunicazioni. A Cuba, dove oltre 700.000 persone sono state evacuate, le autorità hanno parlato di un evento meteorologico “senza precedenti” per intensità e durata: venti fino a 300 chilometri orari hanno distrutto tetti, abbattuto linee elettriche e provocato inondazioni diffuse.

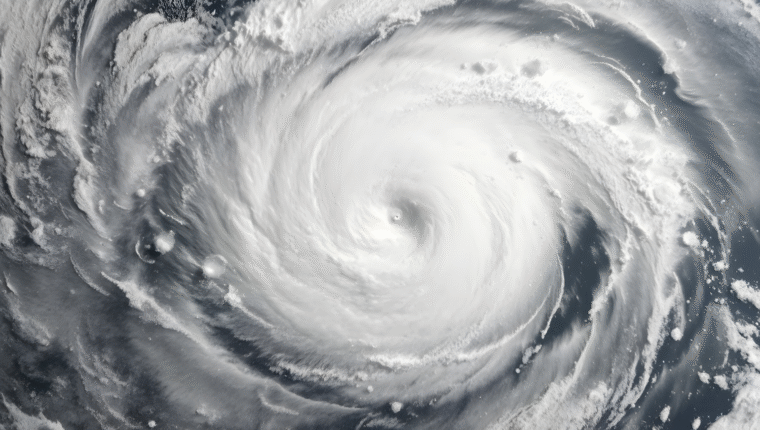

Melissa si è formata sopra una porzione particolarmente calda dell’Atlantico, con acque che hanno toccato i 30 °C, circa tre gradi sopra la media stagionale. È proprio questo eccesso di calore, secondo i meteorologi, ad aver alimentato l’energia della tempesta rendendola così persistente e distruttiva. L’uragano ha attraversato i Caraibi con una velocità di intensificazione impressionante, guadagnando oltre 50 chilometri orari di potenza in sole 24 ore, un ritmo che lo colloca tra i fenomeni più estremi degli ultimi decenni.

La comunità scientifica osserva con crescente preoccupazione questi segnali: il riscaldamento globale e l’aumento della temperatura degli oceani stanno infatti modificando la frequenza e la forza delle tempeste tropicali. Melissa, dicono gli esperti, rappresenta un campanello d’allarme sulle nuove dinamiche climatiche che potremmo trovarci ad affrontare nei prossimi anni.

Melissa è solo l’ultimo segnale di una tendenza che si ripete nella storia: quella degli uragani più potenti che hanno cambiato il volto di intere regioni e messo alla prova la nostra capacità di adattamento.

Sommario

- Labor Day (1935): il più intenso mai registrato negli Stati Uniti

- Gilbert (1988): il gigante dei Caraibi

- Mitch (1998): la furia lenta nell’America Centrale

- Wilma (2005): il record della pressione atmosferica più bassa

- Il 2005: l’anno dei due mostri, Katrina e Rita

- Irma (2017): la tempesta perfetta dei Caraibi

- Maria (2017): la tragedia di Porto Rico

- Harvey (2017): il diluvio sul Texas

- Allen (1980): la furia dei tre picchi

- Dorian (2019): la lunga notte delle Bahamas

- Altri eventi significativi nel mondo

- L’uragano San Ciriaco (1899): venti senza fine su Porto Rico

Labor Day (1935): il più intenso mai registrato negli Stati Uniti

L’uragano Labor Day, che colpì le Florida Keys nel settembre del 1935, rimane uno degli eventi meteorologici più violenti mai osservati sul suolo statunitense. I venti raggiunsero i 295 chilometri orari, mentre la pressione atmosferica scese fino a 892 mbar, un record per l’epoca. Le isole furono letteralmente spazzate via: la storica Overseas Railroad subì danni irreparabili e interi campi di veterani della Prima guerra mondiale vennero distrutti. Le vittime furono oltre 400, un numero impressionante per quegli anni. Questo uragano è ancora oggi un simbolo di vulnerabilità umana di fronte alla forza della natura.

Gilbert (1988): il gigante dei Caraibi

Nato all’inizio di settembre del 1988, Gilbert attraversò i Caraibi con una potenza devastante, distruggendo case, coltivazioni e infrastrutture da Giamaica a Messico. Con venti fino a 295 chilometri orari e una pressione minima di 888 mbar, divenne il più potente uragano mai registrato nel bacino atlantico fino a quell’anno. In Giamaica, dove le piogge torrenziali causarono frane e inondazioni, intere comunità restarono isolate per giorni. Si contarono circa 300 vittime, ma l’impatto ambientale ed economico fu incalcolabile. Gilbert segnò una svolta nello studio dei fenomeni tropicali, introducendo nuovi metodi di monitoraggio satellitare.

Mitch (1998): la furia lenta nell’America Centrale

L’uragano Mitch resta tra i più letali del XX secolo, non tanto per la velocità del vento quanto per la lentezza del suo passaggio sull’America Centrale. Tra ottobre e novembre del 1998, la tempesta rimase quasi stazionaria su Honduras e Nicaragua, scaricando piogge torrenziali che provocarono frane e inondazioni catastrofiche. Con oltre 11.000 vittime e milioni di sfollati, Mitch trasformò interi paesi in zone di emergenza. Le comunità agricole furono devastate e l’erosione del suolo rese impossibile la ripresa per anni. È ricordato come l’uragano che insegnò quanto la durata possa essere più distruttiva della potenza stessa.

Wilma (2005): il record della pressione atmosferica più bassa

Nel 2005, anno di uragani memorabili, Wilma si distinse per un primato: la pressione atmosferica più bassa mai registrata nell’Atlantico, con soli 882 mbar. Partita dai Caraibi, colpì la penisola dello Yucatán e la Florida, lasciando dietro di sé un’impressionante scia di distruzione. Con venti fino a 295 km/h, devastò le zone turistiche di Cancún e provocò danni per oltre 70 miliardi di dollari. La sua rapidissima intensificazione – un calo di pressione di quasi 100 mbar in 24 ore – è tuttora oggetto di studio. Wilma rappresenta uno dei casi più emblematici di come le condizioni oceaniche possano amplificare la forza di una tempesta in modo imprevedibile.

Il 2005: l’anno dei due mostri, Katrina e Rita

Il 2005 è ricordato come l’anno in cui l’Atlantico mostrò tutta la sua potenza distruttiva. A fine agosto, Katrina travolse la Louisiana e la città di New Orleans, trasformandosi in una delle più grandi catastrofi naturali della storia moderna. Dopo aver toccato la categoria 5 in mare aperto, l’uragano arrivò sulla costa con venti superiori ai 280 chilometri orari, provocando il cedimento degli argini che proteggevano la città. I quartieri più poveri furono completamente sommersi: più di 1.800 persone persero la vita e centinaia di migliaia rimasero senza casa. I danni superarono i 160 miliardi di dollari, un impatto economico e sociale che ancora oggi pesa sulla memoria collettiva americana.

Solo poche settimane dopo, la natura colpì di nuovo con Rita, definita “la sorella dimenticata di Katrina”. Raggiunse anch’essa la categoria 5 nel Golfo del Messico, con venti fino a 280 chilometri orari, e colpì le coste tra Texas e Louisiana. Sebbene meno letale, provocò oltre 120 morti e distrusse infrastrutture strategiche, tra cui piattaforme petrolifere e reti energetiche. L’accoppiata Katrina–Rita mise in ginocchio l’intero sud degli Stati Uniti, costringendo il governo federale a ripensare i piani di evacuazione, la gestione dei disastri e la prevenzione climatica. Il 2005 divenne così un anno spartiacque nella storia degli uragani, simbolo di un’epoca in cui il cambiamento climatico iniziava a manifestarsi in modo drammatico e tangibile.

Irma (2017): la tempesta perfetta dei Caraibi

Nel settembre del 2017 l’uragano Irma si trasformò in una tempesta di proporzioni colossali, toccando la categoria 5 e mantenendola per oltre ventiquattro ore consecutive. Con venti che raggiunsero i 295 chilometri orari, devastò le Piccole Antille, Cuba e la Florida, cancellando interi villaggi e sommergendo strade e porti. Il bilancio umano fu di 137 vittime, ma le conseguenze economiche e ambientali si contarono in decine di miliardi di dollari. La sua longevità e la vastità del fronte di impatto lo resero uno degli uragani più studiati del XXI secolo, simbolo di una nuova generazione di cicloni resi più violenti dal surriscaldamento dei mari.

Maria (2017): la tragedia di Porto Rico

Pochi giorni dopo Irma, il 15 settembre 2017, l’uragano Maria travolse Porto Rico con venti fino a 250 chilometri orari, provocando un disastro umanitario senza precedenti sull’isola. Il collasso totale della rete elettrica lasciò milioni di persone al buio per mesi, mentre ospedali, scuole e infrastrutture essenziali cessarono di funzionare. Con oltre 3.000 morti e danni stimati in 90 miliardi di dollari, Maria mise a nudo la vulnerabilità strutturale dei territori insulari di fronte ai cambiamenti climatici. È oggi ricordato come uno dei peggiori disastri naturali nella storia recente degli Stati Uniti.

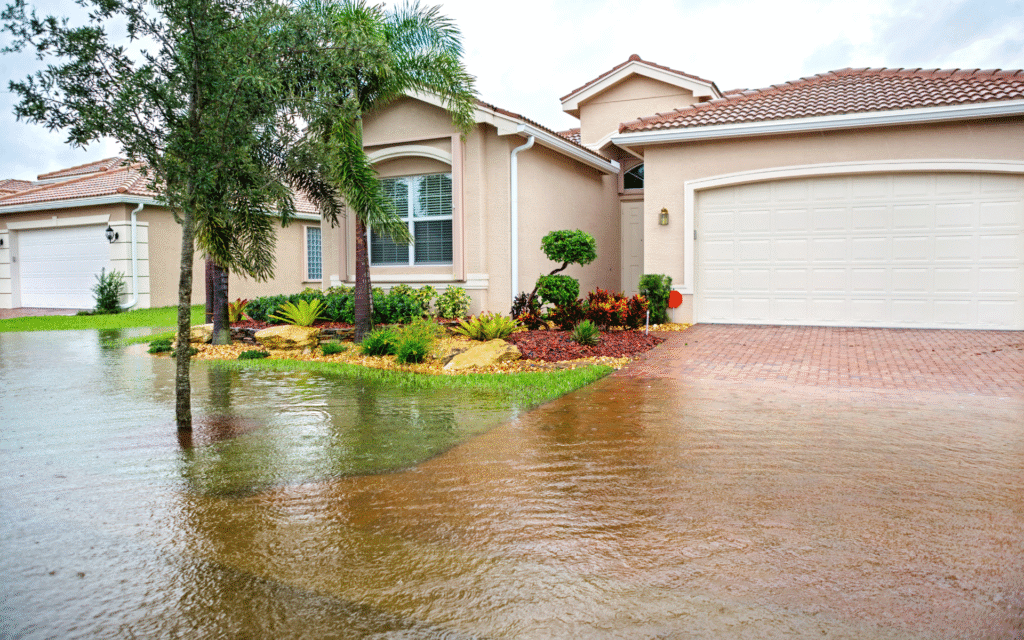

Harvey (2017): il diluvio sul Texas

Quando l’uragano Harvey raggiunse la costa del Texas nell’agosto 2017, non fu la violenza del vento a stupire, ma la quantità d’acqua che scaricò in pochi giorni. Sulla sola area metropolitana di Houston caddero oltre 1.200 millimetri di pioggia, un record assoluto nella storia degli Stati Uniti. Le inondazioni allagarono quartieri interi, autostrade e complessi industriali, provocando più di 100 vittime e danni per centinaia di miliardi. Harvey è considerato il paradigma delle nuove tempeste “idro-energetiche”, in cui l’aumento della temperatura marina intensifica le precipitazioni fino a livelli mai visti prima.

Allen (1980): la furia dei tre picchi

Conosciuto come l’uragano “dalle tre vite”, Allen è rimasto nella memoria per la sua capacità di tornare tre volte alla categoria 5 durante il suo percorso attraverso l’Atlantico, i Caraibi e il Golfo del Messico. I venti raggiunsero i 305 chilometri orari, il valore più alto mai registrato nell’Atlantico. Colpì duramente Haiti, Cuba, la Giamaica e infine il Texas, lasciando più di 270 morti e danni stimati in oltre 1,5 miliardi di dollari. Allen è tuttora considerato un “caso meteorologico unico”, studiato per comprendere come gli uragani possano rigenerarsi più volte lungo il loro tragitto.

Dorian (2019): la lunga notte delle Bahamas

Nel settembre 2019 l’uragano Dorian devastò le Bahamas, dove rimase quasi immobile per oltre 48 ore, alimentato da acque insolitamente calde. Con venti di 295 chilometri orari e mareggiate di oltre sette metri, distrusse il 70% dell’isola di Grand Bahama e causò decine di morti, con centinaia di dispersi. Il lento movimento della tempesta amplificò gli effetti distruttivi, trasformando le isole in un paesaggio irriconoscibile. Dorian è ancora oggi un punto di riferimento per i meteorologi che studiano l’impatto dell’innalzamento delle temperature oceaniche sulla durata e l’intensità dei cicloni tropicali.

Altri eventi significativi nel mondo

Il ciclone di Bhola (1970): la tragedia del Golfo del Bengala

Il ciclone Bhola, che colpì il Pakistan orientale (oggi Bangladesh) e parte dell’India nel novembre 1970, è considerato il più mortale nella storia moderna. Con venti che superarono i 185 chilometri orari e mareggiate alte fino a 10 metri, sommerse interi villaggi lungo il delta del Gange. Le stime ufficiali parlano di oltre 300.000 vittime, anche se alcune fonti indicano numeri vicini al mezzo milione. La tragedia mise in evidenza la vulnerabilità delle regioni costiere densamente popolate e la carenza di sistemi di allerta precoce. Dopo Bhola, il Bangladesh avviò importanti riforme nella gestione delle emergenze climatiche, diventando uno dei Paesi pionieri nelle strategie di adattamento ai cicloni.

Il Grande Uragano del 1780: la furia coloniale dei Caraibi

Conosciuto come il Great Hurricane of 1780, questo evento devastò i Caraibi orientali nel pieno della guerra d’indipendenza americana, tra il 10 e il 16 ottobre 1780. I venti stimati superarono i 320 chilometri orari, radendo al suolo Barbados, Martinica e Santa Lucia. Le navi militari europee ancorate nella regione furono distrutte, e intere popolazioni locali furono spazzate via. Le cronache dell’epoca riportano tra 22.000 e 30.000 morti, rendendolo uno degli uragani più letali mai registrati nell’Atlantico. Oltre alla devastazione umana, l’evento ebbe anche conseguenze geopolitiche, indebolendo le flotte francesi e britanniche impegnate nella guerra.

L’uragano San Ciriaco (1899): venti senza fine su Porto Rico

Nel 1899, l’uragano San Ciriaco colpì Porto Rico con una forza distruttiva durata quasi 24 ore, portando piogge torrenziali e venti superiori ai 250 chilometri orari. L’isola subì una delle peggiori catastrofi della sua storia: più di 3.000 morti, raccolti in un’epoca priva di sistemi di comunicazione rapidi e soccorsi organizzati. Le inondazioni spazzarono via ponti, raccolti e case di legno, mentre il Paese viveva un delicato periodo di transizione politica dopo la guerra ispano-americana. San Ciriaco rimane nella memoria collettiva come un evento fondativo per la cultura di resilienza dei portoricani, poi messa di nuovo alla prova da Maria nel 2017.