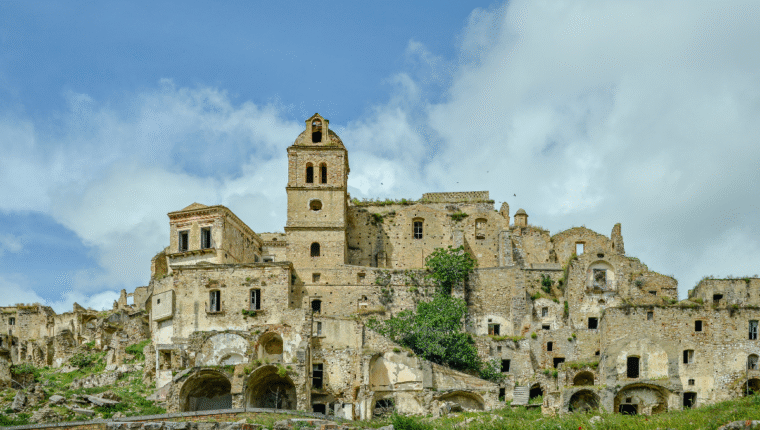

C’è un paese in cima a una collina che guarda la valle del Cavone, in Basilicata, dove il tempo sembra essersi fermato. Si chiama Craco, e a vederlo da lontano somiglia a un castello scolpito nella roccia, ma appena ci si avvicina, si scopre che quelle case sono vuote, le strade silenziose, le finestre affacciate sul nulla. Craco è una delle città fantasma più suggestive d’Italia, abbandonata a causa di frane, terremoti e dissesti geologici, ma oggi al centro di un rinnovato interesse culturale, turistico e ambientale.

Negli ultimi anni, è diventata un simbolo: di fragilità, certo, ma anche di resistenza. È stata location di film, documentari, studi scientifici e progetti di recupero. E sebbene la sua popolazione sia stata evacuata negli anni Sessanta, il borgo continua a vivere in altre forme. Non è un museo a cielo aperto, ma un laboratorio di memoria, paesaggio e nuove possibilità.

In questo articolo, raccontiamo cosa ha portato Craco all’abbandono, perché è considerato un caso unico in Italia e cosa si sta facendo oggi per restituire senso, voce e dignità a questo borgo sospeso.

Dove si trova Craco e perché è stata abbandonata

Craco si trova in provincia di Matera, su un’altura a oltre 400 metri di altitudine, in una zona collinare della Basilicata caratterizzata da calanchi, argille e rocce friabili. Il borgo ha origini antichissime: le prime tracce documentate risalgono all’VIII secolo, e nel corso del Medioevo si sviluppò come centro strategico, grazie alla posizione elevata e facilmente difendibile.

Per secoli Craco è stata abitata, cresciuta intorno alla sua torre normanna, alle chiese, alle case in pietra arroccate sulla collina. Ma a partire dagli anni Cinquanta il terreno su cui sorge cominciò a dare segni di instabilità. Nel 1963 una frana – causata da lavori alle condutture idriche e dalla natura argillosa del suolo – rese progressivamente inagibile il centro abitato. Gli abitanti furono evacuati in una nuova zona a valle, e nel 1980 il terremoto dell’Irpinia rese definitiva la decisione di abbandonare completamente il borgo.

Oggi è disabitata, ma non dimenticata. Le strutture rimaste sono in parte ancora intatte, in parte crollate. Camminare tra i vicoli significa attraversare un luogo che sembra sospeso tra passato e presente, dove la natura sta lentamente riconquistando gli spazi urbani. È uno dei pochissimi casi, in Italia in cui l’abbandono è stato totale, ma non definitivo: Craco continua ad attrarre visitatori, studiosi e artisti.

Un patrimonio fragile tra tutela e narrazione

La forza di questo borgo sta anche nel modo in cui è stata raccontato. Più che un paese abbandonato, è diventata una metafora: dell’abbandono dei territori interni, della lotta contro il dissesto idrogeologico, ma anche della possibilità di trasformare il silenzio in risorsa. Dagli anni 2000, infatti, si è cominciato a ragionare su come valorizzare questo borgo in modo sostenibile, evitando la musealizzazione ma anche il degrado totale.

Nel 2010 è nata la Fondazione Craco, con l’obiettivo di gestire in modo integrato il sito, promuovendo ricerca, didattica, arte e turismo responsabile. La fondazione ha stretto accordi con università italiane e straniere per studiare il paesaggio e le architetture, e ha avviato progetti di educazione ambientale legati al territorio.

Craco è oggi inserita nel registro dei borghi autentici d’Italia e, pur essendo inaccessibile liberamente per motivi di sicurezza, è visitabile con guide locali autorizzate. Ogni anno accoglie migliaia di persone tra turisti, fotografi, geologi e studenti. Le visite sono pensate per essere esperienze lente, in ascolto del luogo, senza grandi infrastrutture turistiche invasive.

È anche diventata un set cinematografico ambito: qui sono stati girati film come La Passione di Cristo di Mel Gibson, Basilicata Coast to Coast di Rocco Papaleo, e cortometraggi internazionali. Craco, in un certo senso, è diventata famosa proprio grazie al suo silenzio.

Le sfide della valorizzazione e del turismo sostenibile

Valorizzare un luogo come questo non è semplice. La prima sfida è quella della sicurezza: le frane sono ancora possibili, il terreno è instabile, e le strutture sono soggette a crolli. Per questo le visite sono consentite solo accompagnate, e serve un costante monitoraggio geologico per evitare incidenti. I costi di consolidamento sono elevati, e le risorse pubbliche spesso insufficienti.

La seconda sfida riguarda la sostenibilità: il rischio è che l’aumento della notorietà possa portare a un sovraffollamento o a un tipo di turismo non rispettoso della natura e della storia del luogo. La Fondazione Craco ha impostato una strategia basata sulla qualità e non sulla quantità, puntando su iniziative culturali, residenze artistiche, workshop e percorsi educativi.

C’è poi la questione delle comunità locali. Gli ex residenti di Craco vivono oggi nel nuovo insediamento a valle, e negli ultimi anni si è cercato di riattivare un legame affettivo e funzionale con il borgo vecchio. Alcuni artigiani hanno iniziato a proporre tour esperienziali, degustazioni, laboratori sul recupero della memoria e dei mestieri tradizionali.

Resta infine da chiedersi: quante “Craco” esistono in Italia? Paesi abbandonati, luoghi fragili, territori marginali che potrebbero essere valorizzati in chiave sostenibile se si investisse davvero in progettazione, cura e visione: te li raccontiamo in questo articolo.