La tratta in Lombardia della Via Francigena si muove totalmente in piano attraversando un ambiente rurale molto affascinante in cui il paesaggio passa dalle risaie ai campi coltivati senza soluzione di continuità. Oltre ai numerosi borghi ricchi di storia, si fa tappa anche in una delle città più belle della regione, Pavia. Il vero punto clou di questi sei giorni di Cammino è però il Transitum Padi, cioè l’attraversamento del Po, su una piccola barca che da Corte Sant’Andrea traghetta da sempre i pellegrini sull’altra sponda del fiume a pochi chilometri da Piacenza. Andiamo con ordine.

Sommario

L’ottava tappa: da Vercelli a Nicorvo

Consiglio di fare un po’ di scorta d’acqua perché fino a Robbio, 18 chilometri più avanti, non se ne troverà. L’uscita da Vercelli è semplice e veloce; si attraversa il fiume Sesia e si prende una sterrata che segue l’argine del fiume per qualche chilometro aggirando alcune grosse cascine, affascinanti pioppeti e le immancabili risaie. Da qui in poi sarà molto più facile incontrare altri viandanti perché la Via che scende dal Gran San Bernardo è sicuramente la più battuta.

Si attraversa il confine regionale abbandonando il Piemonte per entrare in Lombardia e ci si ritrova a camminare sui piccoli argini che seguono i tantissimi canali che servono ad allagare i campi per la risicoltura.

Il sentiero passa vicino al borgo di Palestro senza attraversarlo, ma ci si può concedere una breve sosta prima di un ponte di legno, dove c’è una specie di tavolino di pietra con alcune panchine e c’è anche un diario di passaggio da firmare.

La Via continua zigzagando fra le risaie. Attorno a noi è tutto un gracidare di rane e un frullar d’ali di uccelli e camminare è veramente piacevole.

Seguendo gli argini e i canali si arriva al borgo di Robbio, ottimo luogo per una meritata sosta poiché alla fine della tappa mancano ancora 7 chilometri. Il giardino attorno alla piccola Chiesa di San Pietro offre un’ombra preziosa, una fontanella per riempire la borraccia e delle comode panchine dove sedersi e far riposare i piedi.

Si abbandona il paese per immergersi nuovamente fra le risaie e si cammina su piccole strade di campagna e sterrate immerse nel verde fino ad arrivare a un passaggio a livello dove campeggia un cartello che dice: “Benvenuti a Nicorvo, ospitale per pellegrini”.

Al paese mancano ancora due chilometri e mezzo ma si percorrono in un attimo e la sorpresa all’arrivo è immensa. Questo minuscolo paese sperduto nel nulla è totalmente votato all’accoglienza dei viandanti e ha così trovato il suo posto nel mondo.

I Custodi della Via hanno fatto di tutto per fornire i servizi base al Pellegrino: hanno attrezzato un bell’Ospitale usando alcune stanze vuote e inutilizzate della canonica e anche l’unica trattoria del paese offre un menù a prezzo fisso per chi è munito di regolare credenziale.

La Madonna del Patrocinio, chiamata comunemente la Madonnina, è una graziosa chiesetta in muratura con il suo piccolo altare, qualche minimo arredo e un paio di quadri. C’è anche, oltre a un libro a pagine bianche dove il pellegrino può lasciare un pensiero, il timbro da mettere in autonomia sulla propria credenziale. È sempre aperta, sempre, e per questo unica nel suo genere. Rispetta esattamente l’idea che ho io di chiesa, un luogo dove poter pregare in qualsiasi momento, anche di notte perché entrare in contatto con Dio non deve rispettare limiti temporali. Fare tappa qui è vivere a pieno l’esperienza di essere in Cammino.

La nona tappa: da Nicorvo a Tromello

Usciti da Nicorvo il paesaggio rimane lo stesso: risaie a perdita d’occhio.

I 26 chilometri che portano al borgo di Tromello regalano emozioni visive impareggiabili. Se a qualcuno il paesaggio rurale può risultare noioso, mi dispiace per lui, anche perché fino a Piacenza sarà quasi sempre così.

Il primo chilometro è su asfalto, ma poi si gira a destra e ci si addentra nuovamente in campagna. Siamo nella Lomellina, una vasta area agricola che comprende ben 57 comuni.

Le grandi cascine che si incontrano portano indietro a un tempo passato in cui la vita contadina era il fulcro dell’esistenza da queste parti. Un tempo in cui queste strutture ospitavano intere comunità che potevano essere composte da più di cento persone più gli animali.

Ci vogliono circa cinque chilometri per arrivare a Mortara. Si attraversa la linea ferroviaria e poco dopo si entra in paese. La storia di questa cittadina affonda le radici nel VII secolo, ma probabilmente ha origini più antiche. Potete sostare per un po’, ma vi consiglio di attraversarla e spingervi un po’ più avanti perché dopo poco meno di un chilometro vi ritroverete in uno di luoghi più affascinanti della Via Francigena, l’Abbazia di Sant’Albino. Legata strettamente alla guerra fra tra i Longobardi e l’esercito franco di Carlo Magno e soprattutto alla battaglia avvenuta nel 733, detta di Pulchra Silva, che fu combattuta nelle vicinanze, è un luogo storico e significativo.

Entrate a visitare la navata e rimarrete affascinati dai suoi dipinti e anche dalle incisioni lasciate nel corso dei secoli dai pellegrini di passaggio: la data più antica ancora leggibile risale al 1100. Fare una sosta qui è cosa buona e giusta e, per chi volesse gestire le tappe diversamente, sappiate che qui fanno anche accoglienza.

Ci sono trecento metri di asfalto da percorrere poi si gira a destra e si torna a camminare in sicurezza fra campi e risaie. Si raggiunge il minuscolo paese di Remondò e si prosegue fino a raggiungere un passaggio a livello che permette di attraversare la ferrovia. Si prosegue dritti per duecento metri per poi girare a sinistra. In poco più di un chilometro si raggiunge l’affascinante Cascina Roventino con i suoi silos e un meraviglioso salice piangente che si affaccia su un canale. Alla fine della tappa mancano all’incirca tre chilometri.

Tromello è un altro di quei paesi sperduti nella piana, fatto di vecchietti tranquilli che giocano a carte fuori dal bar e di case basse. Qui l’accoglienza è degna di nota: c’è un signore che al vostro arrivo vi porta al bar e oltre a mettervi il timbro sulla credenziale, vi regala una spilletta e una piccola pergamena come ricordo del vostro passaggio.

La decima tappa: da Tromello a Pavia

Tappa lunga quella odierna (28 chilometri), ma la meta è la bellissima città di Pavia e questo rende la fatica decisamente più digeribile.

Uscendo da Tromello si attraversa nuovamente la ferrovia e si gira subito a destra immettendosi in una sterrata di campagna e poco dopo si attraversa un canale dove due grossi salici piangenti lasciano che le loro fronde accarezzino l’acqua.

Si prosegue lungo la Via fra risaie e campi coltivati in direzione di Garlasco e dopo un paio di chilometri il percorso offre due possibilità: tirare dritto verso il paese o fare una piccola deviazione attraverso la campagna e visitare il Santuario della Madonna delle Bozzole, cosa che consiglio. La prima struttura fu edificata nel XVI secolo, in seguito ad un’apparizione, ove già sorgeva una cappella votiva dedicata alla Vergine.

La storia è affascinante: una bambina sordomuta si riparò nella cappella per scampare a un improvviso temporale e le apparve la Beata Vergine che non solo le restituì il dono della parola, ma le chiese di dire agli abitanti di Garlasco di far costruire in loco un santuario che avrebbe portato benessere e protezione in tutta la Lomellina. I lavori di costruzione, ampliamento e ricostruzione durarono oltre tre secoli fino alla forma attuale. La basilica accoglie molti devoti e deve il suo nome ai cespugli di biancospino molto diffusi nella zona che in dialetto locale si chiamano buslà, da cui il nome Bozzola.

Prima di ripartire fate scorta d’acqua perché non se ne troverà fino al borgo di Gropello Cairoli.

Il Cammino riprende placido, si riunisce alla Via principale fuori da Garlasco e si snoda nuovamente fra campi, canali, grosse chiuse e cascine semi abbandonate. Si attraversa il paese di Gropello Cairoli e si prosegue fra i campi. Dopo poco meno di un’ora si arriva, con una piccola salitella, sulla collinetta dove si adagia pacioso il paesino di Villanova d’Ardenghi, tanto affascinante quanto silenzioso e all’apparenza disabitato. È un buon posto dove sostare per il pranzo e godere del silenzio.

C’è da fare un po’ di asfalto scarsamente trafficato, poi improvvisamente lo si abbandona per imboccare una sterrata desolata che si infila nel parco fluviale del Ticino. Gli ultimi dieci chilometri si snodano dolci lungo le sue sponde, in un sentiero circondato da vegetazione lussureggiante che dona panorami mozzafiato. La fatica comincia a farsi sentire, ma a cinque chilometri da Pavia c’è un chiosco dove concedersi una breve sosta.

Si continua a seguire il greto del fiume e poco dopo all’orizzonte appare l’inconfondibile sagoma del Ponte Coperto, simbolo della città e via d’ingresso.

Pavia è un vero gioiellino. Il centro storico, tenuto con la massima cura e sgombro dalle macchine è ricco di chiese, di torri e di vicoletti col pavé. Il cielo è letteralmente invaso dalle rondini che si esibiscono in ardite evoluzioni e i raggi taglienti del sole pomeridiano danno alle facciate di chiese e palazzi una luce calda e avvolgente.

Trovate il tempo per farvi un lungo giro e di entrare nella bellissima Basilica di San Pietro in Ciel d’oro dove riposano le spoglie di Sant’Agostino.

L’undicesima tappa: da Pavia a Santa Cristina

Uscire da Pavia è lungo ma semplice, basta seguire la direzione del fiume. Il silenzio che avvolge la città nelle prime ore del mattino permette di assaporare il centro storico al meglio e la luce radente dell’alba che pittura le facciate delle chiese e dei palazzi come un pittore esperto.

I primi chilometri dei 28 giornalieri sono tutti su asfalto ma si parla di piccole strade di campagna scarsamente trafficate che si muovono in un territorio di rara bellezza.

Si cammina percorrendo Viale Montegrappa poi, raggiunto il quartiere periferico di San Pietro in Verzolo, si gira a destra prendendo una strada che, lontano dal traffico, si riavvicina al Ticino.

Si prosegue camminando fra campi di frumento fra cui, come colorati contrappunti, spuntano mille papaveri rossi (parafrasando De André) e pannocchie acerbe di un bel verde intenso e di barbe violacee.

Si imbocca una bella ciclabile che costeggia la strada e la si percorre per un chilometro o poco più. Nel punto in cui finisce, c’è un cartello bianco che segnala la presenza del Cimitero per piccoli animali lungo l’antica Via Romea, un colpo al cuore per chi come me ama gli animali.

Si attraversa il minuscolo borgo di San Giacomo con la sua piccola chiesetta. Su un muretto campeggia una grossa freccia di vernice bianca con la scritta Roma e una freccia: la Città Eterna sembra ancora lontanissima, ma leggerlo fa bene all’anima.

La Via prosegue e dopo qualche chilometro arriva a Belgioioso. Il borgo è piccolo e gradevole e c’è anche un bel castello; l’ombra dei giardini antistanti è l’ideale per fare una breve sosta, mangiucchiare qualcosa e riempire la borraccia: siamo poco oltre la metà della tappa. Se volete essere dei pellegrini rigorosi, cercate la parrocchia di San Michele Arcangelo (ancora lui) e fatevi timbrare la credenziale dal parroco.

Si riparte tornando a camminare su asfalto. Qua e là appaiono piccole chiesette e tutto intorno i campi sono pieni degli immancabili aironi, di piccole lepri e di tante farfalle colorate che, volando attorno al viandante, allietano la sua giornata in Cammino. Purtroppo c’è anche una grande abbondanza di zanzare affamate che regalano tormento e chiedono dazio di passaggio per cui vi consiglio (e questo vale da Vercelli in poi) di portarvi un repellente da usare alla bisogna.

Siamo ormai a tre quarti del percorso quando finalmente si lascia la strada per la sterrata. Si prosegue muovendosi fra i campi in cui spuntano ruderi di piccole case abbandonate.

Santa Cristina è là, si vedono il campanile e i tetti emergere dal verde del granturco, si possono quasi toccare, ma è una mera illusione. La sterrata prosegue a zig zag, curva più e più volte seguendo i confini dei campi coltivati, insomma fa di tutto per allungare il percorso. È come se non volesse lasciarti andare, ma alla fine si entra in paese e si chiude la tappa.

La dodicesima tappa: da Santa Cristina a Orio Litta

Ci voleva una tappa breve per defatigare un po’ il fisico provato dai lunghi chilometraggi dei giorni precedenti. La tappa che porta da Santa Cristina a Orio Litta è facile, solo 17 chilometri ma è quasi tutta su asfalto, a parte il primo e l’ultimo tratto.

Dal centro del paese ci si dirige verso la stazione e, oltrepassati i binari, si prende la prima stradina a destra e attraverso la campagna ci si dirige verso l’abitato di Miradolo Terme. Il paese non offre particolari attrattive ma sul lato sinistro si trova il bel Colle di San Colombano. Se avete letto i miei articoli sulla Via degli Abati saprete tutto del monaco irlandese, ma, alle precedenti informazioni, aggiungo il fatto che fu proprio lui a insegnare alla popolazione del luogo a fare il vino. Il che giustifica i tanti vigneti che ricoprono quest’ampia collina.

Si prosegue lungo la strada e, una volta arrivati alla frazione di Camporinaldo, si gira a destra. Dopo aver attraversato la provinciale e la ferrovia, si imbocca una strada sterrata che in pochi minuti porta al borgo di Chignolo Po. All’inizio del paese fa bella mostra di sé l’omonimo Castello, splendida dimora patrizia settecentesca, detto anche la Versailles della Lombardia. Con il suo cortile barocco, le sue sale affrescate e la sua torre è un luogo da vedere assolutamente, compatibilmente con l’orario in cui arrivate che dovrebbe coincidere con quello delle visite guidate.

Si prosegue per una lunga sterrata che, in un paio di chilometri, porta nell’abitato di Lambrinia, dove si svolta a sinistra per raggiungere nuovamente la ferrovia, poi svolta nuovamente a destra per attraversare il fiume Lambro sulla provinciale (ma camminando al sicuro grazie a una staccionata di legno). Passato il fiume, si gira subito a destra e si segue il fiume su una comoda strada sterrata fino a un punto in cui i segnali indicano, a destra, il bivio per Corte Sant’Andrea e il Transitum Padi. Si gira invece a sinistra e in pochi minuti si raggiunge il paese di Orio Litta.

Qui la Grangia Benedettina, una vecchia cascina turrita, accoglie da sempre i pellegrini in transito. Ha solo 16 posti letto, per cui chiamate per prenotare.

La tredicesima tappa: da Orio Litta a Piacenza

Per prima cosa sappiate che il giorno prima dovete chiamare il traghettatore e fissare l’appuntamento per attraversare il Po.

Da Orio Litta, si fa la strada a ritroso fino ad arrivare al bivio e da qui si prende la sterrata che poi diventa asfalto alle porte di Corte Sant’Andrea dove, passato l’Arco del XVIII secolo, si entra nel piccolo borgo. Da qui si raggiunge l’imbarcadero: ci vogliono una quarantina di minuti in tutto.

Il Transitum Padi è un autentico pezzo di storia della Via Francigena, un luogo simbolo che da secoli vede pellegrini di ogni provenienza giungere sulla riva del fiume per attraversarlo e continuare il viaggio verso Roma. Nello spiazzo dell’approdo c’è una statua della Madonna dei Pescatori con tanto di poesia dedicata al fiume, una vera e propria dichiarazione d’amore.

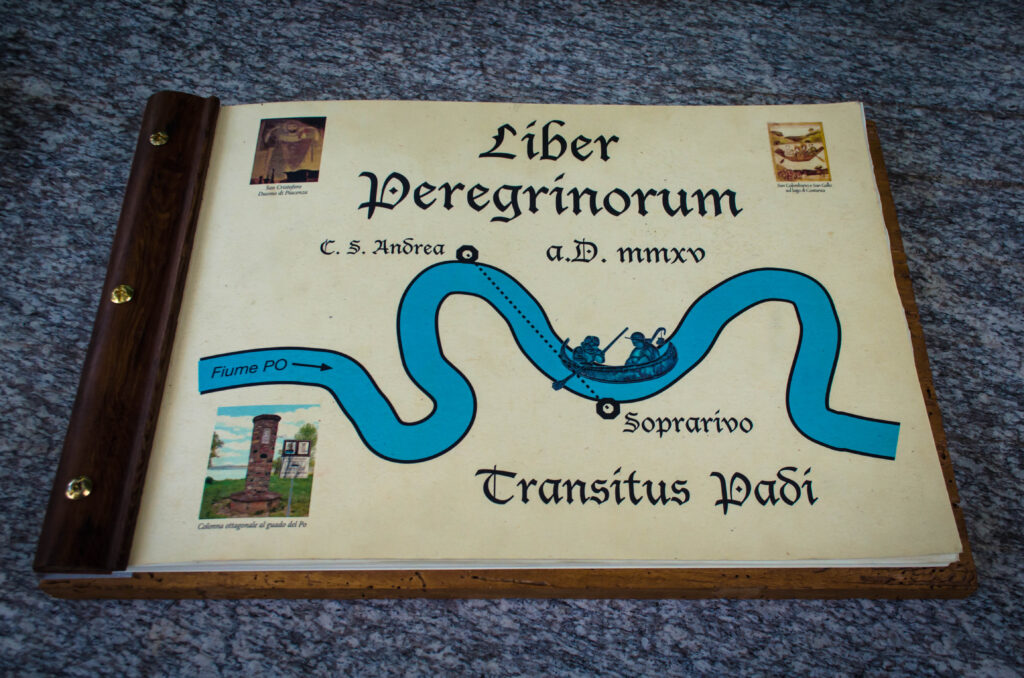

La barca che attraversa il Po è piccola, ma sul fianco ha la scritta “Sigerico” bella grossa e il nostro Caronte è un uomo simpatico che, in quattro chilometri di fiume fino alla riva opposta, ama raccontare di sé e di tutta la gente che ha traghettato. Quando si tocca nuovamente terra è d’obbligo segnare i propri dati e firmare il Liber Peregrinorum, albo mastro dei pellegrini naviganti. C’è anche un voluminoso timbro da apporre sulla Credenziale, tutte cose che rendono questa avventura nell’avventura ancora più preziosa.

Siamo entrati ufficialmente in Emilia Romagna e a Piacenza mancano poco meno di 19 chilometri dei 23 complessivi. Si cammina dapprima sulla parte interna dell’argine poi, dopo circa tre chilometri, si gira a destra e dopo poco si abbandona la sterrata e si torna su asfalto fino ad arrivare al borgo di Calendasco, dove c’è un bel castello.

Si prosegue su strade poco trafficate attraversando un ambiente totalmente diverso da quello dei giorni precedenti. Le risaie sono ormai alle spalle e la campagna è ricca di coltivazioni di frumento, di granturco e di pomodori.

Si prosegue su strada fino al minuscolo paese di Cotrebbia Nuova, dove si può fare una sosta nel giardino della piccola chiesa. Un paio di chilometri e si raggiunge il fiume Trebbia, si passa sotto gli archi del ponte ferroviario che lo attraversa poi ci si immette nella Via Emilia che attraversa il fiume e tira dritto fino a Piacenza. Bisogna prestare molta attenzione in questo tratto, sia sullo svincolo che introduce sulla Via Emilia sia sul ponte, perché la strada è molto trafficata soprattutto da camion e tir e non c’è una vera e propria corsia pedonale. La cosa cambia una volta giunti dall’altra parte, perché il grosso dei veicoli si sposta su una tangenziale e si può entrare a Piacenza con maggiore tranquillità.

Dopo un chilometro si abbandona la Via Emilia girando a sinistra e il Cammino prosegue passando sotto l’autostrada per poi girare a destra e in breve tempo raggiungere le mura storiche.

Da lì a breve si entra in una delle grandi porte e attraversando il centro, si arriva di fronte al Palazzo Comunale, cuore della città, chiudendo di fatto la tappa.

Piacenza è una città sorprendente, con i suoi cortili segreti, i suoi palazzi storici, le sue belle chiese. Ma dopo questo elenco di cose sacre fatevi dare un consiglio profano: andate a cenare alla Trattoria da Vittorio dove i piatti di pasta assomigliano più a colline visto che stiamo almeno sui due etti più sugo. Personalmente, ogni volta che mi capita di essere in città, il mio luogo d’adozione è lì. Ho ben quattro selfie con il buon Vittorio che indossa sempre cappelli da chef dai colori sgargianti. Andate, mi ringrazierete.

A Roma mancano 598 km.

Scopri tutte le tappe della Via Francigena

Continua il viaggio e scopri tutte le tappe:

La Via Francigena: le tappe in Piemonte

Tutte le foto che vedi in questo articolo sono di Andrea Vismara: se vuoi utilizzarle, ricordati di menzionarlo e taggare managaia.eco. Grazie!

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]